AR/VR/MRなど、バーチャル技術で拡張されるエンタメ市場がいま各方面から熱い視線を浴びている。そんななか、現在東京・赤坂サカスで開催中の「デリシャカス」にて体験できる『Magic-Reality: Corridor(マジックリアリティ:コリドール)』は、ゴシックで美的な世界観によっていわゆる「VRお化け屋敷」とは一線を画する出色のコンテンツだ。

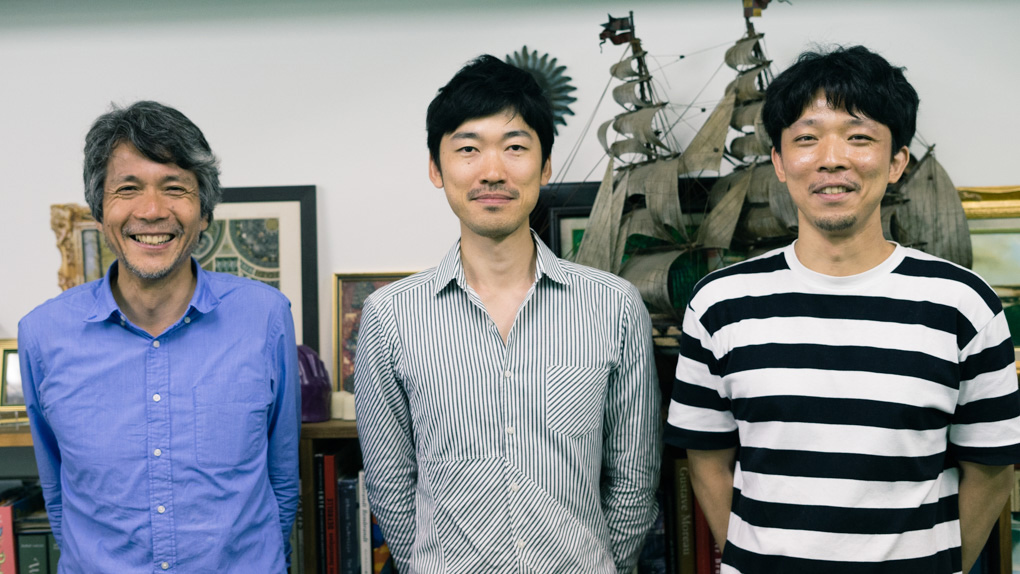

制作するのは、都内のベンチャー企業「Tyffon(ティフォン)」。ポートレート写真をリアルな3Dゾンビに加工する『ゾンビブース2』や、ゾンビSNS『NECRODIA』など、累計3500万ダウンロードを誇るスマホアプリで知られるスタートアップ企業だ。ディズニーアクセラレータに採択されたこともあり、先日はインキュベイトファンドから100万ドルの資金調達を発表したばかり。果たして「Corridor」がどう作られたのか、同社CEOの深澤 研、CTOの中橋 英通、デザイナーの梁 宏伸に話を聞いた。

インタビュー: 齋藤 あきこ

深澤 研

エンジニアとしてメーカーに勤めたのち、画家・映像作家として国内外の映画祭での作品上映や、パリ市バルザック博物館での絵画個展などを行い、2011年にティフォン株式会社を設立。VR/AR/MRコンテンツの企画・開発を行う。

中橋 英通

エンジニアとして画像処理、3D CG、ハードウェア開発、アプリ開発などやってきました。Unityは2年前ぐらいから使っています。Native連携やShaderのコーディングなど、比較的下流のところを作り込むことで、処理速度、表現力において、Unityの最大値を引き出すことを目指して開発しています。

梁 宏伸

デザイナー。過去仕事で2Dコンテンツ(Web/ゲーム/アプリ等)のUI/UXデザインを主に担当。Unityは、2DのUI機能を2年前ころから、3D系は1年前ころから使い始めました。「面白いもの」も「当たり前に使うもの」も作りたいと思い続けてます。

斎藤

「Corridor」は想像以上の体験でした。世界観のあるキャラクターや映像などの演出面に合わせて、体験者がランタンを持って自発的に関わっていくという工夫によって、今までに体験したことがないような臨場感のあるコンテンツになっているのかなと。

深澤

ありがとうございます。「Corridor」は我々Tyffonが開発した”マジックリアリティ”というシステムを用いたコンテンツです。MR(Mixed Reality)によって、体験者が実際に歩き回れること、自分の姿が見えること、この二つの要素を組み合わせることで非日常の世界に身体ごと入り込める体験がポイントになっています。

斎藤

どのようなきっかけで制作されたのでしょうか?

深澤

インキュベイトファンドさんから出資を受けて、“MRのお化け屋敷を作ったら新しい体験ができるのではないか”という構想のもと、企画を始めたのが一年前です。お化け屋敷といっても、単に驚かせたり怖がらせたりするだけのものや、VRゲームでよく見られる、銃を持って撃ちまくるような、即物的なものにはしたくありませんでした。世界観やストーリーも含めて、体験として心に残り続けるような、向こうの世界から”何かを持ち帰ってくるような”コンテンツが作りたかったんです。

梁

ゲームのようにゾンビやモンスターを倒すことを主軸にしてしまうと、その世界観や演出を味わうことを妨げてしまうと考えました。

深澤

5歳くらいの時に乗ったディズニーランドの『ホーンテッドマンション』が原体験のひとつになっていて、いつかアトラクションやテーマパークを作りたいと思っていました。『Corridor』では体験者を驚かせたいというよりも、世界を作りこみたかった。恐怖という感情にこだわれば、もっと怖がらせることも可能なんですが、それよりもこの世界に没入して欲しかったんです。なので、”美しいこと”という表現面にもこだわっています。

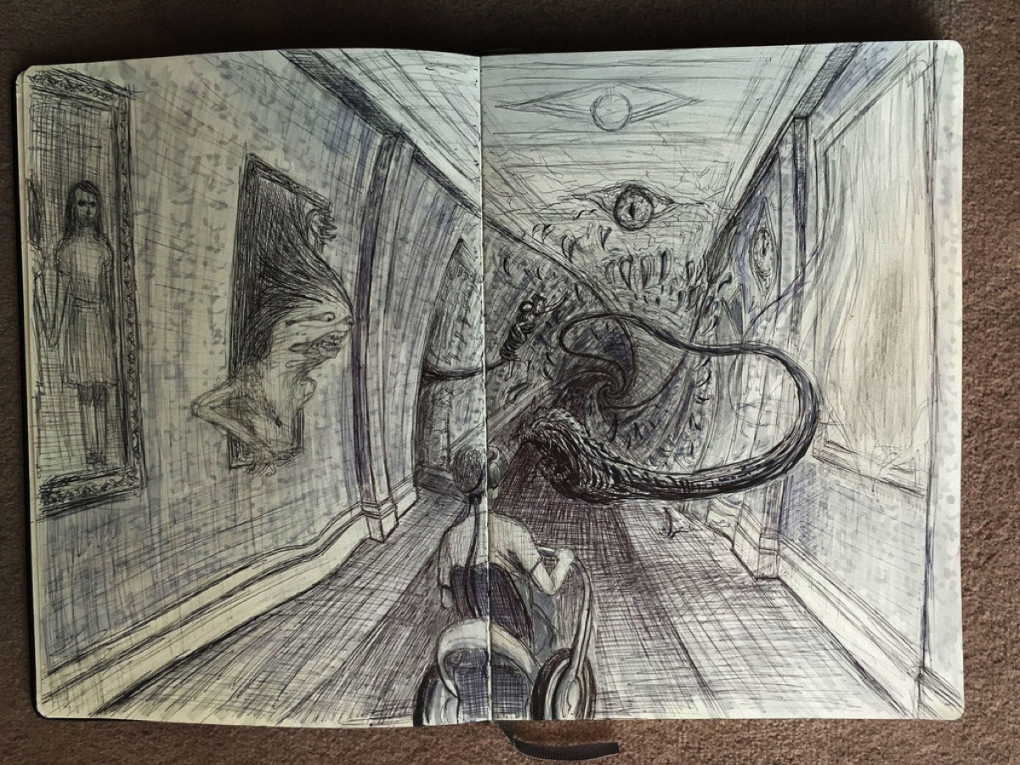

深澤氏によりPhotoshopで描かれた初期コンセプトアート

斎藤

企画はどのように進められたのでしょうか?

深澤

私はもともと油絵やテンペラ画を描いてパリの博物館で個展を行ったり、CGアニメーション映画を個人で作って映画祭で上映したりという、アートの活動をしつつプログラミングもするということをやってきていたので、アートとテクノロジーの融合を常に意識しています。古典から現代までのどのようなテクノロジーを使って、どのような新しいアートやエンターテインメントが実現できるかということを考えています。今回はMixed Realityを使用した新しいお化け屋敷という構想だったので、最初は実際にリアルな洋館を進んでいくと、屋敷自体がねじ曲がって怪物の体内のように変形していくということをしたいと考えていました。また、ライド型のアトラクションのように、体験者は電動車椅子に乗る想定でした。世界観は出来ていましたが、実現化させるシステムは、現状のVRの技術に従って変えていきました。

初期コンセプト。当初は洋館自体を作り込み、空間自体が変形する体験を構想していた

深澤氏による最初期のボールペンスケッチ。当初電動車椅子に乗って体験することを想定していた

斎藤

表現が、説明過多でないのが素晴らしいんですよね。従来のVRコンテンツはテクノロジー主導のものが多かったので、演出面や絵作りがどうしても弱くなってしまうことが多かった。そういうイメージを覆す、アートのコンセプトがすごくしっかりしてるものが出来てきたのだなと感じました。

深澤

演出で気をつけたのは、想像を掻き立てるように、何かが起こる前兆を感じられるようにしているということですね。唐突に何かが出てくれば驚くけれど、そういう安易なものはやりたくなかった。ゴーストが出て来る時にも、最初に少しドアが開いて、何かがいる気配を感じさせてから出て来るようにしている。ドアを多用した演出はファミコンソフトの『スウィートホーム』にも影響を受けています。『バイオハザード』の源流にもなった名作なんですが、8ビットのドット絵にも関わらず、想像させる演出がよく出来ているからすごく怖いという。そういった、体験者に想像させる仕掛けは意識しています。

斎藤

どのようなチームで制作されたのでしょうか?

深澤

開発メンバーは企画当初は4人、現在は10人くらいです。ディレクター、ストーリー、コンセプトアートなどを私が担当し、中橋がシェーダやインタラクティブな表現の実装、梁がUnityまわりのプログラミング以外の部分を担当しました。他にエンジニアが3人、Unityのスクリプト、同期・ネットワークまわり、カメラ映像の合成などを担当し、2人のCGデザイナーがそれぞれキャラクター、背景のCGを担当しています。

斎藤

CGデザイナーが2人、しかも内製でこのクオリティは本当に驚きですね。

深澤

しかもCG歴も3年以内と短かったりします。経験年数によらず才能のある人にジョインしてもらっています。裁量を持って制作をしてもらっているので、演出や技術に関しても議論をしながら作り込んでもらえました。また、Tyffonはテクノロジーとアートを融合させるという考え方で制作をするので、エンジニアもクリエイティブな表現を考えます。そういう意味で、断絶がない形で作れているのが大きいかもしれません。

中橋

私は深澤とは前職のモーションポートレート社で出会い、一緒にTyffonを立ち上げて独立したという経緯があります。当初、ステレオカメラをヘッドマウントディスプレイに装着してMRを実現しようとしていたんですが、要求に合う適当なカメラが見つからなかったり、見つかってもコネクタの接続の強度に懸念があったりしたので、HTC Viveに埋め込まれている単眼カメラを使うことにしました。

深澤

最初のデモができたのはプロジェクト開始から3ヶ月後くらいです。このオフィスに、自分たちでパイプを立てて布を敷いて緑の部屋を作り実験していました。開発途中でHTC Viveが手に入ったのでこれを使おう、バックパックPCも発売されたから電動車椅子ではなく歩行にしよう、という感じでアップデートしていきました。

斎藤

VR/MRは技術の進化もデバイスの発売も日進月歩なのでかなり柔軟な対応が必要とされそうですよね。

梁

『Corridor』の前に、Unityの2DのUI機能を使ってスマホアプリ『NECRODIA』を開発した経験はありました。しかし、『フル3D』『リアルタイムレンダリング』『VR/MR』のコンテンツを作る、これら全て初めてのことだったので、必要な機能や癖を把握することが必要でしたし、プリレンダ映像出身のCGデザイナーが用意した3DのリグがなぜUnity上で上手くいかないのか社内では解決できず、Unityの小林さんにご指導いただくこともありました。

アセットストアのアセットもかなり探りました。個々のアセットで見てる時はうまくいけそうなのに、2つ以上組み合わせるとVR/MRやライトのレンダリング設定がかみ合わなかったりして、上手くいかないことの方が多い中、この組み合わせならパフォーマンスと見栄えが両立する、という組み合わせに辿り着きました。

アセットでできることはなるべく僕が試しつつ、アセットで出来ないことはエンジニアたちが開発して、独自の技術を入れるという分担です。

斎藤

開発効率のためには固定アニメーションに軍配が上がりますが、臨場感のためにはインタラクティブな部分も必要ですし、どちらもいいとこ取りのような開発方法が必要とされたんですね。

梁

例えば、クリーチャーの出現モーションは、そのクリーチャーの性格や実際に生きている感じが出るすごく重要なところです。そこをプログラムにするか、決め打ちアニメーションにするかでいうと、インタラクティブであってほしい要素と、バッチリ決まってほしい要素を分けることで隙のない体験を作れると思いました。

斎藤

インタラクティブな部分といえばイナゴのシーンは間違い無くハイライトだったと思います。何かが動いている気配がするのでランタンで照らすと、実はイナゴの大群が蠢いていて、こちらに向かって飛んで来るという。

深澤

壁紙の模様だと思っていたものが動いて飛んでくる、という違和感を感じさせる表現は企画当初からやってみたかったんです。

中橋

あのシーンでは、イナゴは3万匹ぐらい置いています。最初はポリゴンモデルを配置していたんですが、ポリゴンだと数十匹置いただけでも処理が重く、無理がありました。

梁

アセットストアにあるフロック系のものを試していたんですが、壁紙に見える状態からスムーズに飛んでいくのは難しかったんですよね。

中橋

そこで3万匹のイナゴを設置するのではなく、コンピュートシェーダとジオメトリシェーダを使い、3万のパーティクルをイナゴに見せるようにしました。歩行時に足を動かす動きとか、飛んでいるときの羽の動きや向きの変化をテクスチャの切り替えで表現しています。テクスチャは、ポリゴンモデルのイナゴにポーズを付けてキャプチャーしたものを、リアルに見えるようにCG制作のメンバーに修正してもらいました。テクスチャ切り替えのためのアドレス計算や、”ランタンをかざしたら逃げる”、”飛びながら群れを作る”、というようなステートの変化もコンピュートシェーダで計算しています。パーティクルから板ポリを作るのはジオメトリシェーダでやっています。壁に張り付いているイナゴは板ポリに若干頂点を追加して立体に見えるようにする、とかの工夫もしています。

斎藤

それはすごいですね。パーティクルはVRにおいて鬼門だと思ってたんですが、薄暗さもあって不自然さを全く感じませんでした。他に工夫されたところはありますか?

せまってくる「婦人」の迫力を、ぜひ一度体験してほしい

中橋

体験者を追ってくる「婦人」ですね。当初は固定アニメーションで動かしていたんですが、それだと体験者の位置から離れすぎていたり、逆に通り過ぎてから驚かせることになってしまいました。体験者の目の前まで飛んできて驚かす、ということをやりたかったので、移動、姿勢制御を、アニメーションデータから分離して動的に変化するようにしました。

斎藤

先ほど言及された決め打ちアニメーションとプログラムの話ですね。振る舞いがすごくリアルで驚きました。

中橋

婦人は一番見て欲しいところなので、綺麗に、しかも怖く演出したかった。そこで周りの空気を歪ませるために、ポストエフェクトのシェーダーを使いました。Houdiniが使えるメンバーにテクスチャーアニメーションという形で歪みのデータを作ってもらいました。そのテクスチャーをポストエフェクトのシェーダーに入力して、歪みのプログラムを書くことで、婦人の周りの空気を歪ませることができました。

斎藤

臨場感のある音、ということにもこだわられていると感じたのですが。

深澤

音楽は映画の音楽や効果音を手がける方にお願いしました。ゲームっぽくするよりも、本当にその世界にいる、その世界の音だと感じられる音を付けるということをこだわっています。

梁

システム自体はUnityの標準の3Dサウンドを使っています。近いものは大きく聞こえて、遠いものは小さく聞こえる。

外部の3DサウンドSDKもいくつか試したのですがβ版だったからか、指向性ははっきりするけどボリュームが狙いより小さくなってしまったりノイズが入ってしまったり、没入を阻害する要因が残っていたので、標準に戻ってきました。色々加工もできるので今後はそれらも活用します。

斎藤

「Corridor」は完全版もあるとのことですが、どこかで見る機会はあるのでしょうか。

深澤

完全版は10分以上のボリュームを想定していますが、まだ研究中の段階です。今考えているのは、マルチストーリーのように分岐させることです。『弟切草』(1992年)が好きで、あれは文字と少しの画像だけなので想像の空間を頭の中に作る事ができ、かつ進み方を自分で選ぶことでストーリーが変化していくということが印象的だったのですが、そうしたゲームの影響も受けています。

斎藤

今後、Magic-Reality、そしてTyffonはどういった展開を構想されているのでしょうか。

深澤

2017年の10月に、「ダイバーシティ東京 プラザ」に常設の店舗をオープンする予定です。私たちが「マジックリアリティ」と呼ぶコンテンツの新作も展開していきます。この店舗をまず国内で増やしていき、そのあとに世界展開をしていきたいと思っています。

斎藤

楽しみにしています。ありがとうございました。

齋藤 あきこ

ライター・編集者として雑誌やWeb媒体にてテクノロジー・アートに関する記事を多数寄稿するほか、企業PR、コーディネーター、翻訳など幅広い活動を行う。2017年よりMade with Unityに編集者/ライターとして参加。編著書に「Beyond Interaction[改訂第2版]」ほか。