「海のカケラ」は個人で制作したサークルアクションゲームです。

このゲームを作るにあたって、また私がゲームを作る上で必ず心がけている事の一部を僭越ながら紹介させていただきます。

初心者も上級者もおねーさんも

初めてゲームを作り始めた時から、必ず掲げるテーマがいくつかあります。その1つが「初心者と上級者が楽しめる」ということです。

私は2歳からゲームをたくさんプレイしてきた経験から、ゲームをやり込む楽しさを理解しているつもりです。

逆に、友達ととある格闘ゲームをしていた時、ボコボコにされた事がある経験から初心者にとって上級者が集う場所に放り投げられることがいかに退屈で楽しくないのかもわかります。

(上級者同士がぶつかりあう楽しさも ある程度わかる)

初心者にとっては、やっぱりクリアできないと楽しくない。上級者にとっては、ゲームに「やりがい」がないと楽しくない。自分が作ったゲームを遊んでいただく以上は、なるべく多くの人にクリアをする楽しみを知ってほしい、その思いから「初心者と上級者の両方が楽しめる」ものを作ろうと考えるようになりました。

「初心者と上級者が楽しめる」という一見矛盾したこのテーマを「海のカケラ」ではどのようにして取り組んだのかをご紹介します。

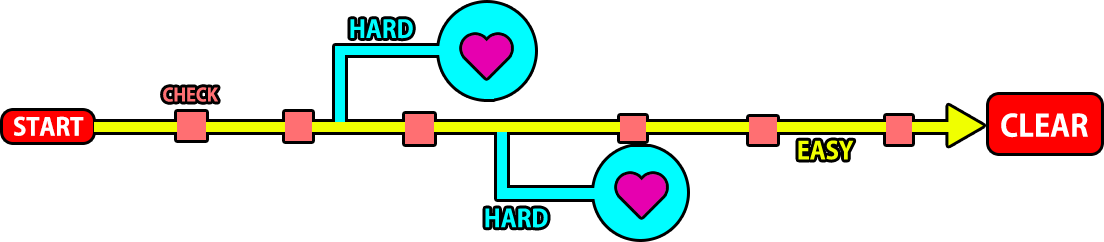

「同じコース」に「違う目標」を

「海のカケラ」のステージ構成は図のようになっています。一番の特徴は「チェックポイントが多い」という点です。

初心者であれば、簡単ルート(黄色い道)を進み、とにかくクリアすることを目標とします。多めに設置したチェックポイントがあるので、アクションが苦手であっても少しずつ進めるようになっています。

上級者であれば、難しいルート(水色の線)を通り、ハート(収集要素)を集めることに挑戦します。このハートは全て取ればエンディングが少し変わる、というもので集めなくてもゲーム進行には全く影響しません。

また「一度も死なずにクリア」というトロフィーによって実質チェックポイントが無い状態でクリアする というミッションを用意しており、これはコアゲーマーでもやりがいのある難易度となっています。また、タイムアタックモードなどを用意してのやり込み要素も用意しています。

チュートリアルのあり方

もう1つ、必ず心がけている事をご紹介します。それは「プレイヤーが操作方法を覚えられる」です。

一見当たり前のテーマですが、私としてはレベルデザインにおいて一番重要と考えており、「海のカケラ」ではそれぞれ工夫をしています。

まずは悪い例をご紹介します。

とあるRPGゲームをプレイしていた時。そのゲームときたら、最初にダーーーッと文字だけでゲームシステムの説明をしだし、言うだけ言ったら「覚えただろ、さあやれ」と言わんばかりに戦闘画面に放り出したのです。なんてこった。

チェスを知らない人に盤面だけ見せ、口頭で「ポーンは前だけ動ける、ナイトはこういう動き、ビショップは………」と1回だけ説明するようなもので、覚えられるわけありません。

あまつさえ、文章が嫌いな私は、スキップし読み飛ばしてしまった。結局、重要なゲームシステムを理解しないまま ボスまで到達してしまった。例えるなら、「そうび」という概念を知らずに丸腰でラスボスまで到達するようなものです。

文字を読まない私も私ですが、開発者としては、プレイヤーがルールを説明できないままの状況が生まれる事はそれはチュートリアルに問題がある、というのが私の考えです。

「百見」は一「触」にしかず

100%全ての人が操作を覚えられる、というのもなかなか難しい話ですが「海のカケラ」ではなるべく100%に近づけるためにいくつか工夫をしています。

その中で大きなものを挙げるとしたら、「分割」「ステージ設計」の2つです。

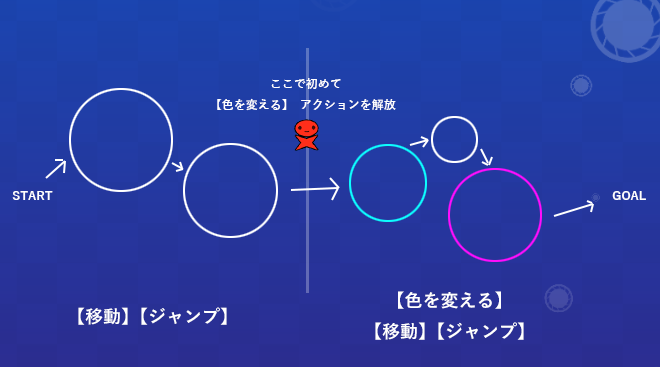

まず分割についてですが、このゲームのルールや操作を大きく分けると「移動(回転)」「2段ジャンプ」「色を変える」の3つです。このゲームは形がやや特殊であり、いきなり全てのアクションを操作できるようにするとプレイヤーは混乱すると考えました。

そこで私はまず「色を変える」というアクションを封じました。「移動」と「ジャンプ」の操作を先に覚えてもらい、十分に基本アクションに慣れたところで「色を変える」というアクションを解放します。こうすることで混乱が起こりにくくなるように工夫しました。

そのほかには、2段ジャンプを使わないと進めない地形にしてプレイヤーに2段ジャンプを覚えさせる、という工夫もしています。

次にステージ設計についてですが、このゲームにはプロペラや逆回転などの様々なギミックが登場します。プレイヤーにどういうギミックなのかを説明するために、ステージの最初に「ギミックだけ」を設置しています。

まずギミックの内容をプレイヤーに覚えてもらい、次にそのギミックを応用した地形を用意する、という流れです。

あえて文字や画像での説明をせず、実際にギミックに触れてもらうことで、プレイヤー自身が「自力で解いた」という感動を損なわず、なおかつ「操作を覚えさせる」という開発側の目的も達成することができました。

これから

作りたいアイデアはたくさんありますので、これからも引き続き新しいゲームを開発していこうと思います。

開発の様子などはTwitterで公開していこうと思いますので、よければフォローお願いします。

この記事を読んでいただき、ありがとうございました。