VR機器の普及が加速する一方でゲームファンを満足させるタイトルは常に不足している。そんな中で、数々のスマホゲームで知られる「あまた株式会社」が満を持してセルフパブリッシングするVRタイトルが『Last Labyrinth』だ。

ゴシックホラーの館の中を、謎の言語を喋る少女・カティアとのコミュニケーションだけを頼りに脱出していくのだが、いつしかプレイヤーは気づくだろう、言葉の通じない少女に、言葉にならない親密感を感じていることを…。

本タイトルを開発したのは『どこでもいっしょ』シリーズのディレクター・プロデューサーを務めた高橋宏典氏ほか、PlayStation®の有名タイトルを手掛けてきたメンバーたちだ。東京ゲームショウなどで既に話題になっている本タイトルのリリースにあたり、高橋さんに『Last Labyrinth』がいかに作られたのかを聞いた。

インタビュー: 齋藤 あきこ

高橋宏典

VR脱出ADV『Last Labyrinth(ラストラビリンス) 』http://lastlabyrinth.jp のディレクター兼プロデューサー。あまた株式会社代表。モバイル・コンソール・PC・VRゲーム企画開発運営、映像作品企画製作などエンタメコンテンツ全般。

齋藤

あまたさんがセルフパブリッシングでVRゲームを出すといういきさつをお伺いできればと。まず、開発陣はどのようになっていらっしゃるんですか?

高橋宏典(以下高橋)

『Last Labyrinth』の主要な開発メンバーは、プログラマー、レベルデザイナー、3Dアーティスト、テクニカルアーティスト、アニメーター、サウンド、僕と共同ディレクターなど合わせて15、6名くらいですね。実は、私も含めて3分の1ぐらいのメンバーが、ゲーム業界キャリア20年以上のベテランなんですよ。ベテランと若手の混成チームなんです。

齋藤

オリジナルコンテンツを社外へ発信できる看板タイトルでもあり、社内R&Dでもあり、若手教育の一貫でもある。『Last Labyrinth』は様々なものを担っているんですね。

高橋

ベテランたちの経験は豊富ですが、僕を含めVR開発は初でした。世界観ですが、ダリオ・アルジェント(イタリアの映画監督。『サスペリア』など)の映画のような、きれいな世界観と恐怖が表裏一体になっている雰囲気は意識して、「ワッ」と驚かす「ジャンプスケア」の要素は無くしています。ホラー嫌いの方にも受け入れてもらいたくて。

齋藤

あえてVRにした理由は?

高橋

私自身『どこでもいっしょ』をやっていたとこともあり、プレイヤーキャラクターがいないタイプのゲーム、つまり「自分が自分のまま」でプレイするゲームが好きなんですよ。『どこでもいっしょ』では、トロらキャラクターたちと話をしたときの、プレイヤーの心の揺れ動き自体もゲームデザインに入っている。僕が思うに、VR機器とポケットステーションって似ているんですよ。VRも、プレイヤーの主観視点になるゲームがほとんどですよね。プレイヤーがプレイヤーの意識のままで、その世界を体感する所が似ているんです。

齋藤

?!

高橋

VRも、プレイヤーの主観視点になるゲームがほとんどですよね。プレイヤーがプレイヤーの意識のままで、その世界を体感する所が似ているんです。

齋藤

なるほど。本作では、車椅子に縛り付けられている主人公をプレイヤーが操作するわけですから、まさにVRそのものの体験ができるという印象でした。

高橋

『Last Labyrinth』のテーマはズバリ、「コミュニケーションとディスコミュニケーション」です。僕自身、ずっと「キャラクターとのコミュニケーション」をテーマにゲームを作っているので、本作の構想時から「キャラクターと協力して、コミュニケーションしながら先に進んでいく」ゲームにすることは決めていました。

齋藤

『どこでもいっしょ』でも、プレイヤーとのコミュニケーションがテーマでしたよね。

高橋

『どこでもいっしょ』では、開発初期、会話のプロトタイプを作っている段階では、どう終わるか明確に考えていませんでした。時代的にも『たまごっち』の影響下にあったので、漠然と、何かの区切りが来てどこかで終わるんだろうぐらいの考えでした。最終的には、区切りのある終わり方として、キャラ毎の目的を持ってプレイヤーの元から旅立つという仕様にしたんです。

齋藤

トロが旅経っていったときはショックでした(思い出し泣)

高橋

そうなんです。自分の意志でプレイヤーの元からキャラクターが旅立つという終わり方は、多くのプレイヤーの皆様から、意外な終わり方として受け止められたんです。「別れがつらくて悲しくて泣きました」「旅立たない方法がないか調べまくりました」というお話やお手紙をたくさんいただきました。そもそもが「死ぬ」という物騒な話だったので、「お別れ」でも、かなりマイルドな終わり方になったものだ、と思っていたのですが、プレイヤーの皆様のキャラクターへの愛情は予想以上だった。そこは予測しきれていなかった部分でした。こんな感じで20年前、自分は死を正面から描くことを避けていたんです。

齋藤

『Last Labyrinth』ではそこを思いっきり描く形にされましたね。

高橋

カティアとプレイヤーは様々な形の死を迎えるわけですが、死を迎える最中に訪れる、信頼感、恐怖感、緊張感、不安感、罪悪感の混ざった不可思議な感情に満ち溢れた体験をしてもらいたいんです。

齋藤

UIやチュートリアルをばっさり切って、プレイヤーが体当たりで覚えていかなければならないので、ますます没入感がありますね。

高橋

それは「VRとしての体験性」を最大限に生かしたかったからです。説明的なものが入ると、プレイヤーの没入感が下がってしまう。あくまで、「自分が自分として体験している」という感覚をプレイヤーに持ち続けてもらいたかったんです。

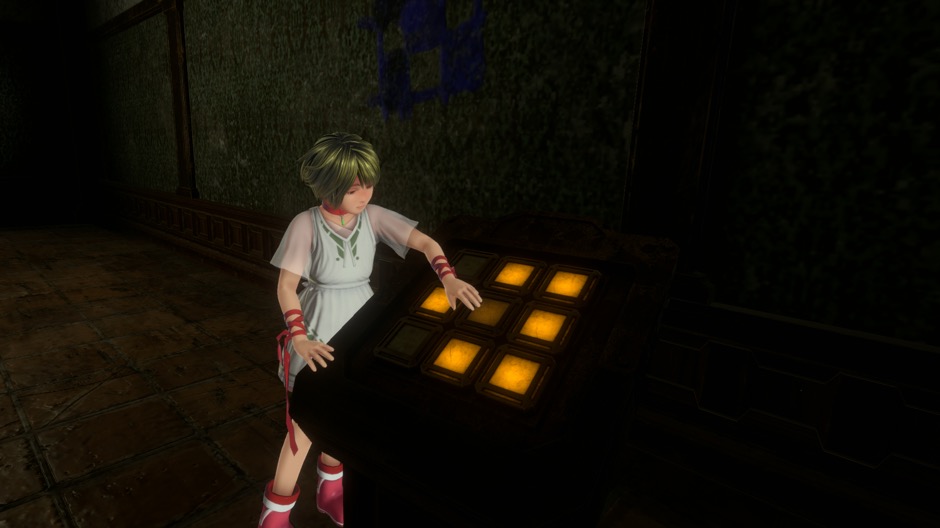

カティア。一挙一動がかわいい

齋藤

カティアの存在はものすごく大きかったですね。もし一人だったら、心が折れていたと思います。

高橋

でも実際には、カティアは謎の人工言語で話しているので、コミュニケーションが成立していないのかもしれない。真相は誰にもわからないんですよ。そこで、プレイヤーに「コミュニケーション」について考えてほしかったんです。でも誤算だったのは、カティアが想定よりも可愛くなりすぎてしまった(笑)。リードアニメーターの福山敦子のせいです(笑)。

齋藤

福山敦子さんは、『ICO』や『ワンダと巨像』でパートナーキャラクターのアニメーションを担当した方なんですよね。

高橋

福山は天才ですね。ちょっとしたモーションでも人間のようになまめかしい動きというか、彼女が手を加えると魔法のように変わってしまうんです。どうやって作っているの?と聞くんですが、「普通に作ればできるでしょ」なんて返されてしまう。長嶋茂雄じゃないんだから(笑)。完全に天才型です。

齋藤

すごくリアルな動きでしたが、モーションキャプチャーは使われていますか?

高橋

一部シーンでは補助的にキャプチャーを使っているところもありますが、カティアに関しては基本的なモーションは福山がほぼ手づけで作っています。

齋藤

それはすごい。

高橋

すごいんですよ。本人はいたって飄々としていますが…。そのすごさを表すエピソードがあって、開発中にはいろいろな方にプレイしていただいてフィードバックを頂いた結果、圧倒的に多かったフィードバックがカティアともっと仲良くなりたいというもので(笑)。

カティア キャラクターデザイン

齋藤

ゲームの目的がもう変わってきますね(笑)。

高橋

「もうパズルはいらない」という意見もありました(笑)。なので、カティアのリアクションを含めた修正は時間が許す限りやりました。僕が作るゲーム全般に言えることなんですが、体験の本質とゲームメカニクスがあまりリンクしていないという特徴があって。だから、体験性を上げるためにカティアの存在感を上げていくということは必要なことだったんです。

カティアの言葉を解読する人も出てくるかも?

齋藤

でも、カティアとは言葉が通じませんから。そこにもどかしさがある。そのもどかしさが魅力であるという。

高橋

その「もやもや」は、狙っているところなんです。コミュニケーションとディスコミュニケーションの揺れ動く気持ち自体がテーマですから。だから、「どういうゲームかを説明するときに困る」んですよね。ゲーム業界の開発者たちにも「ジャンル名は何だと思います?」って聞くと全員黙ってしまう。

齋藤

脱出ゲーム、でもないしパズルゲーム、だけには収まらない。でも、それも狙ったところではあったんですよね。

高橋

そうです。が、僕はプロデューサーでありディレクターなんですよ。ディレクターとしては説明しづらいゲームでも意図的なものが作れてOKだけど、プロデューサーとしては「それだと売るときに困るだろう」と板挟みになる。さらに僕は経営者でもあるので、経営者脳とプロデューサー脳とディレクター脳が、矛盾するジャッジをすることがあるので苦悩しました(笑)。

齋藤

カティアの声を担当されているのは『メタルギアソリッド』のステファニー・ヨーステンさんですが、すごく絶妙な声なんですよね。何を言っているのかはわからないけれど、親密さを感じるんです。この人は味方だな、と本能的に安心する声というか。

高橋

カティアのキャラクターとか透明感みたいな部分を考えたときに浮かんだのがステファニーさんでした。「どこの国の言葉でもない人工言語を自然に喋る」ことができるのは、彼女しか考えられませんでした。

齋藤

そこは日本語ネイティブだとやっぱり難しかったですか?

高橋

発音というか言語成分がどうしても出てしまうんですね。日本人キャストだとどうしても日本語訛りが出てしまうし、試しに社内スタッフの英語ネイティブにテストしてもらったりもしたんですが、「何の意味もない言葉に感情を込めて話す」って実はものすごいスキルが必要なことなんです。

齋藤

あまりに自然で気づきませんでしたけど、言われてみるとものすごく難しいことですね。

高橋

ステファニーさんの言語能力は超人レベルでしたよ。ゲーム内で使われているのは独自言語なわけじゃないですか。録音の際に、発音記号が書かれたシナリオをその場で渡しして、ちょっと練習しただけで、「はい、大丈夫です」って、全く詰まらずに喋ってくれたんです。録音もかなり巻きで終わりました(笑)。

齋藤

Unityはいつから使われていますか?

高橋

『バーコードフットボーラー』の頃ですね。2011年くらいなので、バージョンはUnity3くらいでしょうか。スマホネイティブのコンテンツで、iOSとandroidそれぞれに対応する中で、コードのメンテナンスコストを考えた結果、バラバラに実装するのは得策じゃない。そこでUnityを使い始めました。そこからですね。『ファイナルファンタジーアギト』もUnity製です。『Last Labyrinth』はアニメーション付けをMaya、それ以外をUnityでやっています。

齋藤

開発で苦労したところは?

高橋

処理のリアルタイム性ですね。両目分の描画をしたまま60フレームを維持しなければいけない。設計の段階からものすごく気を遣いました。コンソールなら格闘ゲームでもない限りそこまで厳密なフレームレートは要求されないものですが、VRの場合は逃げられませんから。

齋藤

また、VRだと「酔い」の対策も求められますよね。

高橋

車椅子の設定は、その工夫の中で生まれたゲームデザインの結果でもあるんです。とにかく酔わないことは、あらゆるところで徹底するゲームデザインにしてあります。

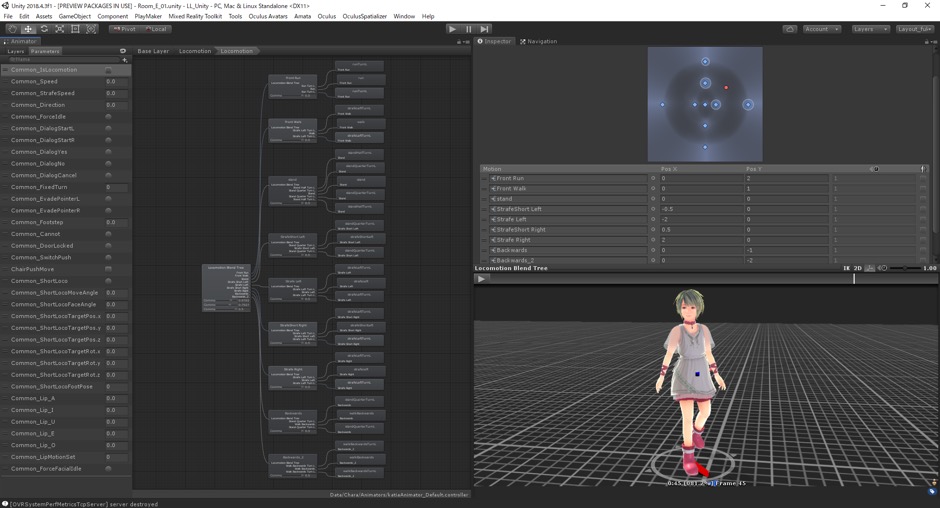

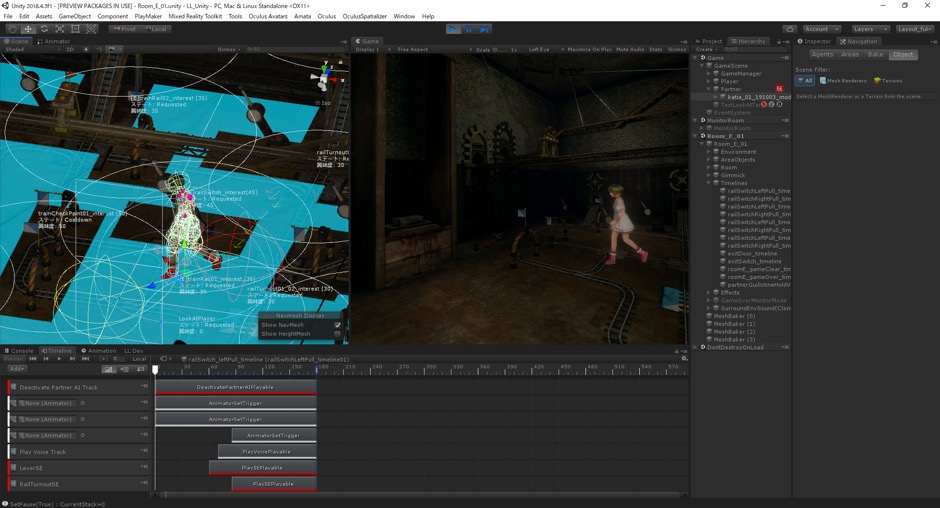

開発画面

齋藤

世界観を保ちながら、「酔いを避ける」という制約があるなかで面白い仕掛けを作っていかなければならないというのはかなり難しいことなのでは?

高橋

そういう意味で言うと、VRではゲームが「体験」になるんですね。コンソールのパズルゲームでは、プレイヤーの学習曲線に合わせてギミックをレベルアップしながら再利用することが多いのですが、VRで繰り返しが出てくるとプレイヤーの「驚き」が減るんですよ。

齋藤

繰り返しをしないとなると、全てのギミックからアニメーションから一から作らなくてはならないわけじゃないですか。

高橋

だから制作陣の負担はすごく大きくなるんです。それでも、プレイヤーに「え、何これ?」という新鮮な驚きを常に持ってプレイしてもらうことが重要だった。そこで、新しいギミックをどんどん入れていきました。

齋藤

それは現場も大変ですね…!

高橋

現場からはすごい恨まれました(笑)。「また新しくモーション作るんですか?」なんて言われて。

齋藤

ところで開発陣の中で、どのぐらいの方が実際にUnityを使われていたんですか?

高橋

基本的にほぼ全員直接触ります。レベルデザイナーはもちろん、テクニカルアーティストも、モーションデザイナーもかなり使っています。やはりリップシンクなど、モーションの細かい調整になると、Unity上での作業になるので、使えた方が効率がいいんです。

齋藤

社内ツールなどを開発されたんですか?

高橋

はい。プログラマーやテクニカルアーティストが、レベルデザイナー向けの補助ツールなど、開発用のデバックモードも含めたものを作りました。レベルデザイナーがUnityエディタでボックスを組み合わせてレベルを作って、テストプレイをして、「これは行けそうだからもっと詰めよう」というように進めていったんです。ゲームエンジンを使った開発のメリットを十分に生かしながら、とにかく動くものベースで作っていきました。

齋藤

実は『Last Labyrinth』はマルチエンディングだとか。

高橋

はい。僕的には「希望があるエンディングだなあ」と思いながら書いたのですが、チーム内では「全然ハッピーエンドじゃない」と言われながら…。マルチにしたのは、リニアな物語だったら、そもそもゲームじゃなくても良いじゃないですか。VRで体験する物語で、でも言葉はない(笑)。自分が掛けた枷にはまって、かなり苦労しました。複数あるエンディングは、VRで体験するため解釈の幅がありますが、どれか1つがトゥルーエンドではないので、体験した方が、自分の一番気に入ったものを自分のだけトゥルーエンドにしてもらえればよいと思っています。

齋藤

クラウドファウンディングでプロモーションをしたり、レコード会社のVAPさんと共同でマーケティングをしたり、かなりユニークなプロモーションを展開されていますが、最後に今後予定されている展開についてお教えください。

高橋

はい、グローバルタイトルですから、知って頂く機会を作りたくてクラウドファウンディングをしました。今後はグッズなども展開できればいいなと考えています。テーマ曲を作曲していただいた菊田(裕樹)さんのテーマ曲の評判がすごくよいので、配信などもできたらいいですね。実は、菊田さんは打ち合わせした次の週にもうラフを上げてくださって、菊田さんの曲からインスパイアされて世界観が広がった一面もあります。もし大ヒットしたら追加DLCもお届けできるかもしれません(笑)。

齋藤

これからの展開も楽しみにしています。

齋藤 あきこ

ライター・編集者として雑誌やWeb媒体にてテクノロジー・アートに関する記事を多数寄稿するほか、企業PR、コーディネーター、翻訳など幅広い活動を行う。2017年よりMade with Unityに編集者/ライターとして参加。編著書に「Beyond Interaction[改訂第2版]」ほか。