オインクゲームズ。

言葉の意味するところはブタの鳴き声に由来する擬音語であり、ロゴはブタの鼻そのもの。

なんとも人を食ったような開発スタジオ名ではあるけれど、生み出すゲームは強い作家性と遊びやすさを併せ持ち、アナログ/デジタルの壁を軽々と超え、時にはライナー・クニツィア氏の名作ゲームを復刻させるような硬派な一面も顔を覗かせる。

彼らの代表作『伝説の旅団』は魅力あふれる作品だ。

独特の手触りはどこか懐かしく、奥深く、しばらく離れていてもふらりと立ち寄りたくなるような暖かさがある。

その魅力の源泉に触れるべく、プロジェクトの中心である佐々木隼・平岡久典両氏に話を伺った。

インタビュー: 池和田 有輔

佐々木 隼

1979年宮城県生・東京都在住。IAMAS卒業後フリーランスとして動画・デザイン・ゲーム開発などに携わる。ドイツのアナログゲームにドはまりしたことがきっかけで2010年にオインクゲームズを設立。現在はアナログ/デジタルの両方のゲームを開発しつつ、Eテレ「いすのまちのコッシー」などのコマ撮りアニメーターもやっている人。

平岡 久典

1978年生まれ。桑沢デザイン研究所を卒業後、デザイン会社勤務を経てフリーランスのグラフィックデザイナー/イラストレーターとして活動。ウォルトディズニージャパン、スクウェアエニックスなどのプロジェクトに外部クリエイターとして携わる傍ら、2015年にiOS用Appアラームプレイングゲーム「dreeps」を友人らと制作。2016年よりオインクゲームズに所属。

池和田

まずは平岡さんと佐々木さんのキャリアやチームでの役割について教えてください。

平岡

僕は仕事の中でブラウザゲームなどに関わることはありましたが、本格的にゲームを作りたいと思ったのはdreepsというiOSアプリを友人と作ったことがきっかけです。その後、縁があってオインクに参加し、旅団は本気で作ったゲームとしては2作目という感じです。プロジェクト内での役割はキャラクターや背景などアートワーク全般と、世界観の構築、それからストーリーですね。

平岡さんの代表作 Alarm Playing Game “dreeps”

池和田

アートディレクション、イラストレータ、それからライターでもあるんですね。佐々木さんは?

佐々木

僕はキャリアの最初が映像とかアニメーションなんですが、その後はアニメーションやウェブのデザインや、コンソール系ゲームのデザイン、ディレクション、アートディレクションなどをフリーランスとして請けていました。2010年にオインクゲームズを立ち上げて、それ以降はゲーム仕事の比率が増えています。旅団ではディレクションのほか、キャラクターにアニメーションを付けたりもしています。

池和田

二人とも多くの役割をこなしてるんですね。佐々木さんはどのような経緯でオインクゲームズを立ち上げることになったのですか?

佐々木

大きなきっかけがあったわけではないんですが、自作のカードゲームとかボードゲームを作った時にバーコードを付けたくて。

池和田

法人格が必要だったと?

佐々木

そんな感じなんです。

池和田

それは予想しない回答でした(笑)。実際、オインクさんはアナログゲームを多数リリースされてますよね。デジタルゲームとアナログゲームを作る上での考え方の違いはあるのでしょうか?

佐々木

そうですね、作るための手法や関わる人数、早さなんかはもちろん違うんですが、ゲームを作るという本質的な部分には大きな違いはないと思っています。

池和田

デジタルにしてもアナログにしても、オインクさんの作品はミニマルなもの面白さや美しさや追及されている印象を受けます。

佐々木

その辺りは僕自身の趣向というか、シンプルなもの、骨が剥き出しになっているようなものが好きなんですよね。そばで見ている人にも面白さがすぐ伝わるというのも重要で。デジタルでもアナログでもそれは変わらないですね。

池和田

そういったオインクゲームズさんらしさ、いわば作家性というのは意図して打ち出しているのでしょうか。それとも結果的にそうなっているという感じなのでしょうか?

佐々木

それは両方あるかもしれないですね。自分の好みを追求した結果そうなっているとも言えるし、それが我々の強みであるという認識もありますから。

社内の壁には『伝説の旅団』のイラストが

池和田

佐々木さんの作られたアナログゲームで自分が特に好きなのは「エセ芸術家」と「藪の中」なんです。どちらもシンプルで1度プレイすればルールを覚えられるし、少ない要素に複雑な要素がたくさん盛り込まれているように思うんです。特に「エセ芸術家」は海外出張に持って行くくらい気に入ってて。

佐々木

ありがとうございます。どちらも思い入れが強いので嬉しいですね。実は「エセ芸術家」は僕が最初に作ったアナログゲームなんです。リリースした時期はもう少し後なんですが。その頃ボードゲーム会を主催していて、仲間を集めて遊んでいたんですが、そんな中でふと「わかった!」って思った瞬間があったんです。「ルールの作り方とか、ジレンマの生み出し方とかどう作れば良いのか、俺わかった!」って。

池和田

降りてきたような?

佐々木

結局それは単なる誤解だったんですけど(笑)。でもその瞬間は一種の悟りみたいな気持ちでいて、その時にバッと作ったのがエセ芸術家なんです。で、飲み会とかでみんなでやって、我ながらこのゲーム面白いなあって思ってたんです。でも、実際にリリースしたのはずっと後だったんですよね。

あてずっぽうに絵を描いてるのは誰だ? 『エセ芸術家ニューヨークへ行く』

池和田

製品化の際、何か問題があったんでしょうか?

佐々木

そもそもこれ商品として作りにくかったんです。だってカードも使わないし、ペンの仕入れとかどうすれば良いのかわからなかったし。

池和田

実は僕も海外に持って行って気づきました。「あれ、これ別に持って行く必要なかったんじゃない?人数分カラーペンだけ用意すればよかったんじゃないのか?」って(笑)。

佐々木

そうなんです(笑)。僕らもカラーペンだけでやっていたんで、結局商品として成立させるにはどうするべきか考える必要があって、で結局3作目、4作目くらいにようやくリリースされて。でも一番最初に作ったのがエセ芸術家なんですよね。

「藪の中」については今にして思うと少し荒削りな部分もあるんですが、自分のアイデンティティが一番強く出ている作品かもしれません。だから自分の一番好きな作品を聞かれると、「藪の中」って答えてるくらい思い入れがあるんです。シンプルさとか、情報の見えなさとか、バランス、なんかその、脳に来る感じっていうか・・・好きですね、やっぱり。でも、早いうちに良いのが出ちゃったって思いがあって、そのあとが大変なんです。

平岡

佐々木さん、ボードゲーム作るたびに「これが最後の作品になるかもしれない」って言ってますからね(笑)。

佐々木

毎回言ってますね、確かに(笑)。

事件の真犯人は? 『藪の中』

池和田

「伝説の旅団」開発の経緯を教えてもらえますか?

佐々木

実は当初はまったく違うゲームを作るつもりだったんですよね。1年以上かけて作るタイトルで、その準備を進めていたんです。エンジニアを新たに採用して、平岡さんにもそのプロジェクトに参加してもらうつもりで来てもらって。で、いざ開発を進めようとしたところで諸事情によりキャンセルになってしまったんです。

池和田

大変だったんですね。開発現場においては多々ある話ではありますが。

佐々木

メンバーを集めた手前、何かを作らないわけにはいかないし、持っているメンバーの良い部分を生かせて短期間で出来るプロジェクトを考えなきゃならなくて。なんだろうって考えてて、平岡さんにはアートディレクターとして世界観を作ってもらうのがベストで、それからゲームデザイン的にはシンプルなものにするべきだろうってことになって。とにかく時間が惜しかったんですよね。

平岡

旅団のアートの色合いは短期間で仕上げるためのものでもあったんです。もともと僕はまずアンバー系で描いて、そこから色を入れて調整したりするんですけど、キャラクターを増やしたりたくさんの素材が必要になってきた段階で、もう色をほとんど付けなくていいという判断を佐々木さんが下しまして。

池和田

大胆な判断ですね。

佐々木

色を考えないでいこうというのは時間や工数を踏まえた上での総合的な判断ではあるけど、そもそものアンバー主体で描かれたラフの雰囲気がとても良かったんですよね。暗めの雰囲気の中で火や月を明るく描けば印象的に映えるだろうし、うまくスッと固まって、平岡さんの世界観ともうまくマッチしていたのもあってアートの方向が決まった感じですね。

平岡

陽が昇らなくなったという設定を持ち込んだ上での判断だったので、僕も納得感があって。こういった絶妙なハンドリングを佐々木さんは度々するんですよね。幅広いキャリアがあってこそのアイディアが光ることというか、そういうことが多々あります。セリフの修正指示一つとっても感じることがありますから。

池和田

なるほど。キャラクター先行で、そこから世界観が作られていったという感じなんですね。

佐々木

戦闘についても比較的早いうちに決まりましたね。オートバトルでヘイトをコントロール、出撃タイミングとスキルを使うタイミングだけで駆け引きができるようなシステムが決まって、それが平岡さんの世界観にもよくハマってくれたんで、そこからは二転三転することなくすんなり行きましたね。

池和田

フロントを実装されているのは新藤さん(プログラマ)ですよね?

平岡

ええ、新藤さんとは密にコミュニケーションを取りながら進めてます。全体の空気感、もやがかかったような演出、マップ上に火が灯っていきますが、その周囲だけがはっきり見えるようにしたりとか、雰囲気を大切に進めてますね。

佐々木

平岡さんの要望にはプログラマー的な視点でいうと「おお、そう来たか」みたいな感じのものが結構あるんですよね。僕は技術者目線で作りやすいものを考えてしまいがちなんですけど、平岡さんはそういう視点ではなくアーティストとして「こうしたいんだ」って強い意志を持って話してくることが多いんです。新藤も、なんとかうまく落とし込もうとします。苦労することもあるんですが、うまくハマる時は本当に面白いですね。

平岡

作業の工数がわからない方が、素直に「こうしたい」って言えることもあると思うんですよね。僕も『dreeps』の時は自分でやるべきことが多くて、そうなると大変なことがわかるとどうしても・・逃げたい気持ちが顔を出すじゃないですか。でも逃げない先に、神が宿ったりするのかなあって思うんです。

池和田

受け止めてくれる新藤さんあってこそ、だとは思いますが・・・なんだか羨ましい話です。

佐々木

僕がシンプルなものが好きなぶんすぐそぎ落としちゃおうとすることを、平岡さんが「そこは大事なんだ」っていうんですよね。で、「そっか」ってなって。「確かに」ってなって(笑)。でも、そのぶつかり合いが良いものを生み出している気がするんですよね。

池和田

良い循環が生まれているんですね。

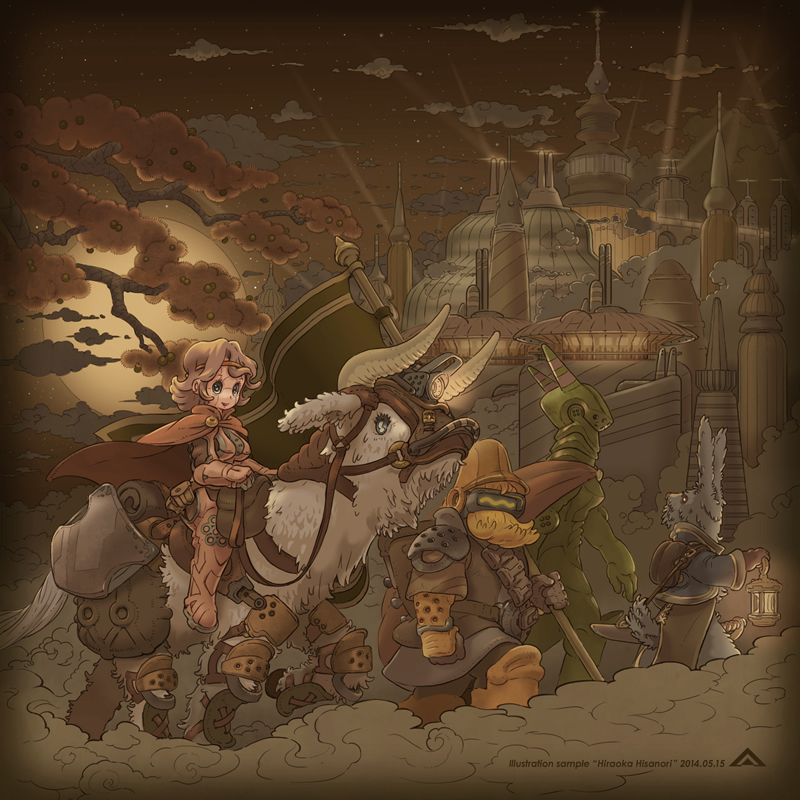

『伝説の旅団』開発前に平岡さんが描かれたイラスト

池和田

平岡さんはストーリーや世界観を構築する上で参考にしたものや、インスパイアされたものはありますか?

平岡

そうですね・・インスパイアとは少し違う話かもしれませんが、ヘンリー・ダーガーっていうアウトサイドアートの代表みたいな作家がいまして。彼は膨大なストーリーを書き続けていたんですが、旅団もそういう壮大な話の一部分を切り取ったものだと思ってて。

池和田

サーガのような? 『オウガバトル』みたいな。

平岡

ですね。サーガの一部分。だから実は『dreeps』とも繋がっているんです。僕の中では。

佐々木

どっちも羊が重要な感じで出てきますもんね。

池和田

羊に何か特別な思い入れがあるんですか?

平岡

『dreeps』では電気羊というモチーフと、眠りにつくときに「羊が1匹、羊が2匹」みたいに数えることにちなんでいたりします。旅団では、色々な物語の中で羊が果たしている役割とか、羊を何かの象徴とした言葉とかも世の中にいっぱいあると思うんですけど、そういうキーワードを抽出するために、羊を軸にしているっていう感じ、ですかね。

佐々木

アイコンも羊ですからね。両方とも。

確かに両方羊でした

平岡

これはうまく言えるかわからないんですけど、旅団は東日本大震災があったことがテーマになっている部分もあるんです。初期のマップでは三陸海岸という地名も出てきて。

佐々木

まあ僕が勝手につけてたんですけどね。

池和田

ええ、そうなんですか!?

平岡

佐々木さんとのやり取りの中で出てきて、僕はあえて聞かなかったんですけど、やっぱりあの世界で火がなくなったってことと、その火を取り戻すっていうのが、僕の中で深く重なっていて。一時期はその重なりをもう少し明確に表現しようと思ったこともあったんですけど、やっぱり物議を醸す部分もあるかなあ、という感じで。

池和田

なるほど、ではメタファーとして、一部のプレイヤーがなんとなく感じるような・・・。

平岡

感じるような人が一部にいてもらえれば良いかなと思ってます。今はもう少しフィクション、そしてファンタジー、でもプレイする人の身近で起こるようなこととか、抱えてるテーマとかが少し見えたりとか、そういうものが良いなあと思うんですよね。本当に架空の話っていうよりは僕には魅力的に見えるというか・・うまく説明できないんですけど。

池和田

ファンタジーと言っても人の息遣いなどが感じられるもの、という感じでしょうかね。それにしてもマップは本当に魅力的ですよね。子供の頃、RPGの情報がゲーム雑誌に小出しに掲載されていく中で、マップが公開されるとすごく嬉しくて。「ここには何があるんだろう」とか想像をめぐらしたりしてましたけど、旅団のマップもああいう妄想が膨らむ感じがすごく出ていて。まだ行けるところがだいぶ限られてますが、いずれ全部まわれるようにはなるんですよね?

平岡

もちろん、そのつもりです。

池和田

楽しみですね。でも全部回れるようになる頃にはレベルが300くらいになってるような気がします(笑)。

平岡

あのマップは、言ってみれば僕の決意なんですよね。実はあれ最初のリリース直前に入れたんですが、できるだけ大風呂敷を広げて、でもアップデートを重ねてここまで行くんだっていう気持ちを込めてあります。だからこのマップは単に広いってだけじゃなくて、ここに行ってみたいとか、何かを知りたいって気持ちを持ってもらえたら、本当に嬉しいですね。

池和田

ストーリーの全体像はどのくらい決まっているんですか?

平岡

そうですね・・・結末はもう決まっていて、大まかな道筋もだいたい決まってはいるんですが、そこにどのキャラクターがどう絡むかとか、細かい部分はまだ考えていますね。

佐々木

平岡さんが旅団と一緒に旅をしている感じですよね。今ちょうど大穴を超えたあたりという感じで・・。

平岡

そんな感じです(笑)。

『伝説の旅団』世界地図

池和田

プレイに必要なスタミナって一般的なスマートフォンゲームだと一定時間で回復しますよね。でもこのゲームでは単位時間ではなく決まった時刻に回復しますよね。面白いアイディアだと思うんですが、このシステムの意図するものは何でしょうか?

佐々木

自分自身が一般的なソーシャルゲームのスタミナ管理に疲れていたっていうのがあって、どうしてもフリー・トゥ・プレイのゲームだと、どこかで制限する必要があると思っていて、その制限する方法をいろいろ模索した結果のシステム、ですかね。僕はとりあえず継続してもらうことが第一だと思っているので、このシステムは決まった時間になるまでは気にしなくていいし、追い立てられる感じがないからゆったり続けていくっていうペースは旅団の長い旅っていう考え方ともマッチしたかなって思っていて。実際それが成功したかどうかはわからないのですが、僕自身は凄く好きですね。

平岡

決まった時間になって遊んでくれると、何かこう、みんなそれぞれ別の旅をしているけど、その時間だけ旅団の世界に戻ってきてくれるというか、時間というもので結びついていている感じがして、いいなあって思うんですよね。

池和田

ああ、それはいいですね。

佐々木

それです、僕もそれが言いたかったんですよ(笑)。

池和田

(笑)。システムについてもう少し聞いてみたいんですが、キャラクターごとのステータスの差がかなり大きく異なるというのもこのゲームの大きな特徴ですよね。例えば一番体力の低いカティノさんは、一番体力の高いチェルボの5分の1しかない。この極端な感じを見るとバランス調整が難しそうだなあと思うんですが。

佐々木

実際にかなり難しいですね。正直凄く難しいです。

でも個性が付いていた方がどのユニットも生きると思っていて、まず第一にザコを作りたくなかったんですよね。ソーシャルゲームはレアなものとそうじゃないものが明確にあって、そうじゃないものはレアに食わせるための餌でしかなかったりしますが、そういうシステムがこのゲームに合うと思わなかったし、全員がちゃんと使えるようにしたかったんです。それから、どれだけレベルが低くても多少は役に立つようにしたかったんですよね。味方のスキルが満タンの状態で始まっているから、レベル差がある場合、いきなりスキル一発出して死んでも、まあ良いっちゃ良いんですよね。

池和田

キャラクターごとの相性も大きくありますよね。

佐々木

そこはまあ、探って欲しいというところが大きいですね。敵と味方の組み合わせはもちろんそうだし、味方同士でも「こいつとこいつを組み合わせるとこう言う効果が生まれるんだ」みたいな。そういうことに気づいたりするのが旅団の面白いところなので。

池和田

そういえば、会話要素の中にヒントがあったりもしますよね。掛け合いの中で。

平岡

そういうところに気づいてもらえないユーザーさんがいるのではって事をプログラマーの団さんが気にしていて、アップデートで追加された要素ですね。違和感なく入れるみたいなことには結構気を使っていますね。

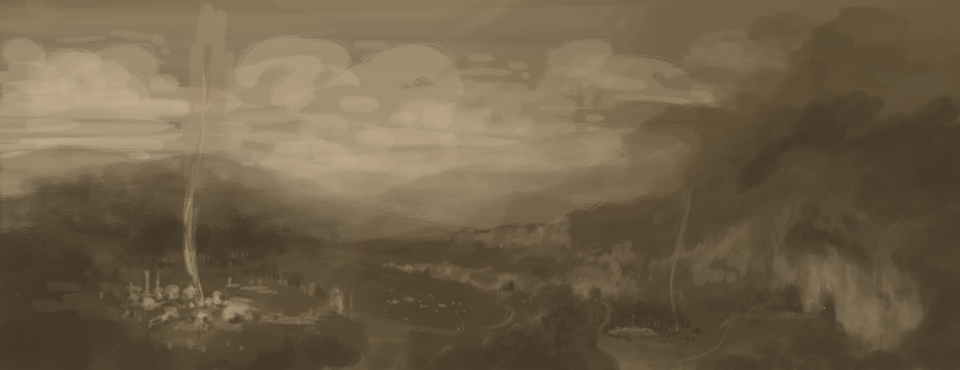

『伝説の旅団』初期背景案

池和田

年末のアップデートではエピソードの追加だけでなく、そう言った会話要素も追加されましたが、今後もシステムの追加などは予定されていますか?

佐々木

僕らの思いとしてやりたい気持ちは強くあります。ただし、ぶっちゃけて言うと、このプロジェクトは大きなお金を生み出す類のものではないんですよね。それはリリースした時からわかっていたことでもありました。システムをどこまでアップデートを続けるかというのは時として難しい判断になるかもしれません。ただ、このゲームは平岡さんの強い思いのものでできているものだし、開発陣が好きな作品でもあります。だから完結はさせます。難しいんですよね、プロジェクトって。どうしても「作品」という部分と「ビジネス」という部分があって。でも、作品として完結させることの重要さを強く感じるし、システムもアップデートしていきたいと強く思っています。

池和田

では、今後の展開にも期待しています。本日はお忙しい中ありがとうございました。

池和田 有輔

フリーランスとしてWEB制作・広告制作のキャリアを経て、2013年からRépublique開発チーム(Camouflaj, LLC.)に参加。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社に入社後はエバンジェリストとしてUnityの伝道活動に携わってます。