『FANTASIAN』はヒットメーカーである坂口博信氏のプロデュースのもと、同氏が率いるミストウォーカーが手がけた新作RPGタイトルだ。4月2日にApple Arcadeにてリリースされており、iPhone、iPod touch、iPad、Apple TV、Macでプレイできる。

ゲームの大きな特徴として、フィールドや建造物が全てジオラマで作られていることが挙げられる。フォトグラメトリによってUnityに取り込まれた精巧な世界での冒険体験は多くのゲームファンに驚きを与えている。

今回は開発の中心であったディレクター兼プログラムリーダーの中村さんとアシスタントプロデューサーを務めた西川さんに開発の舞台裏についての話を伺った。

インタビュー: 池和田 有輔

中村 拓人

『FANTASIAN』ではディレクター兼プログラムリーダーとして参加。Blue Dragon、Last Story、Terra Battleで坂口さんと一緒に仕事をし、今回が4回目。Unity歴は5、6年。『FANTASIAN』ではジオラマを使うため、普段Unityで使わないような変なテクニックも駆使しています。ちなみに個人でUnityアセット売ってます。

西川 紗帆

2016年、Mistwalker入社。『FANTASIAN』では「記憶」と呼ばれる小説部分の演出や、ジオラマの制作進行などを担当。今回、初めてUnityを用いた開発に参加しました。現在絶賛開発中の後半部分では、あるミッションのため、ジオラマを爆破したりしています。Twitter:@SilkySail

まずは中村さんと西川さんの今回のプロジェクトでの役割を教えてください。

中村

僕はディレクター兼プログラムリーダーという感じです。ディレクターとしての業務も行なっていましたが、プロジェクトの初期段階ではUnityでの開発研究などもやっていました。

西川

私はアシスタントプロデューサーとしてプロデューサーの坂口の補佐をしつつ、本作の特徴でもあるジオラマの進行管理や成果物のチェックなどを行なってました。Unityを使う業務としては、ゲーム内の小説パートの演出なども担当しました。

チームの規模はどのくらいですか?

中村

最初のプロトタイプの段階では10人くらいでしたが、最終的にはコアメンバーだけで30人、関わってくれた人を全て含めればその数倍という感じです。コンソールゲームの開発規模とほとんど変わらない規模感ですね。

西川

メンバーの特徴としては、ゲーム開発歴が長い人が多いチームでした。ただ、Unityを初めて使う人も少なくなかったと思います。実は私もUnityを使うのが実は初めてだったのですが、本作のアートディレクターをはじめ、Unityを初めて使う者は何人かいました。

なるほど、長年ゲームを作られてたベテランの方々が多いんですね。

西川

そうですね、プランナーのひとりは開発中に還暦を迎えました。

ジオラマを舞台とするアイディアは開発当初からあったのでしょうか?

西川

発端は2019年にリリースした『テラウォーズ』というリアルタイムストラテジーのスマートフォンゲームですね。

このゲームのバトルフィールド背景をジオラマで作り、キャラクターをクレイモデルで作るということに挑戦したタイトルでした。その時にプロデューサーの坂口(博信)が「このジオラマを歩き回れたら楽しいんじゃないか」というようなことを言ったんです。

では、それをもとにキャラクターを3Dのキャラに替えて試してみたというわけですね?

西川

そうですね。ちょうどオフィスに『テラウォーズ』のジオラマがあったので、それを使って本作のプロトタイプを作り始めました。

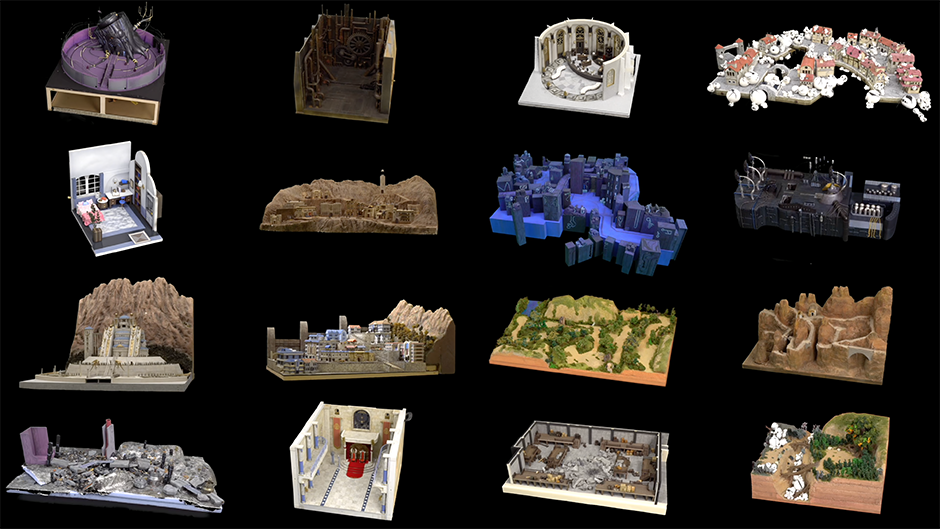

最終的にジオラマの総数は150くらいだとお伺いしましたが、1つ1つの大きさはどのくらいなのでしょうか。

中村

シーンにもよりますが、小さいもので50cm、大きいもので2mくらいです。

ジオラマの一部

素朴な疑問なのですが、ジオラマってどのような人たちに発注したのでしょう。世の中には専業のジオラマ職人さん、みたいな方々がいるものなんですかね?

中村

最終的には様々な業種・業界の人に相談することになりました。

最初にお願いしたのはクレイモデルを手がけている方と、ストップモーションのアニメ制作などを行なっている会社さんでした。その後、特撮など実写美術関連の会社さんにも協力していただきましたし、鉄道模型や建築模型など、さまざまな業者さんに相談しました。Googleで検索して出てきた方々に片っ端から連絡してた時もありました。

一言にジオラマと言っても様々な専門性があるんですね…。

中村

業種・業界も様々であり、みなさん普段からゲームを遊ばれているわけではないので、自分たちが作ろうとしているゲームについて想定していた以上にコミュニケーションを取る必要がありました。

西川

ゲーム業界との違いで言えば、ジオラマを作成される方々は縮尺をかなり気にされるんです。当たり前ではあるのですが、後から変更できないので大きさを厳密に決めておく必要がありました。その辺りは「なんとなく」でも融通が効く3DCGとは文化の違いを感じましたね。

細部まで作り込まれた「ウズラ号」の制作シーン

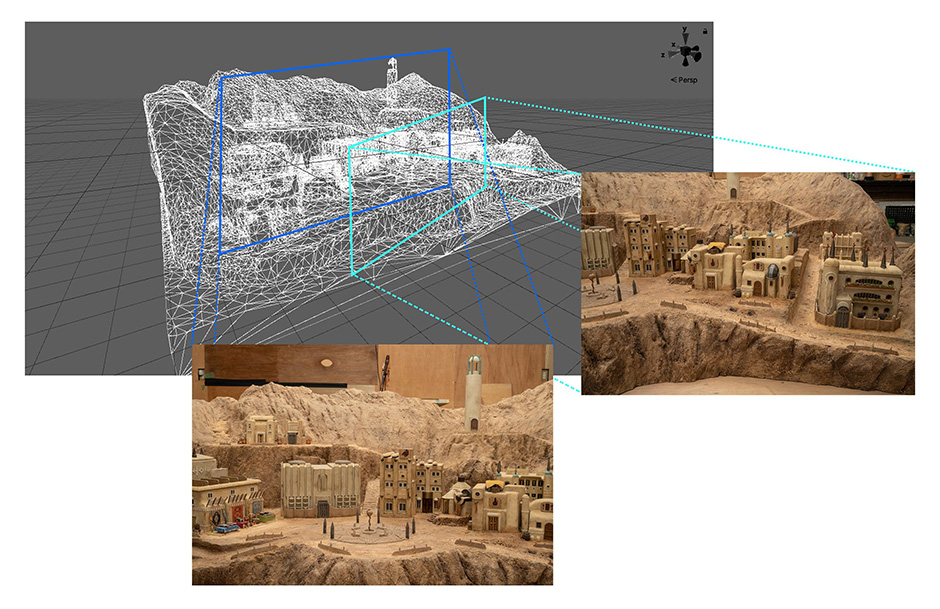

ジオラマをUnityに取り込むのはどのような方法でしたか?

中村

1シーンあたり数百枚ほどの写真を様々な視点から撮影し、その写真の情報を元にメッシュ化しました。コリジョンや深度情報も得る、いわゆるフォトグラメトリですね。

中村

また、そう言ったモデル生成のための撮影とは別にテクスチャ用の写真も用意しておきまして、ゲーム内ではそれをモデルに投影しています。

いわゆるUV展開して貼り付ける作りとは全く違う方法なんですね。

中村

そうですね。いわゆるプロジェクションマッピングを想像してもらうとわかりやすいと思います。ただ、本作はプレイヤーの位置によりカメラの場所や角度が切り替わりますので、都度プロジェクションするテクスチャを切り替える必要がありました。そういった場合は2種類の写真をクロスフェードさせています。

なるほど…。その話だけでも様々な試行錯誤があったことが伺えますね。

中村

もちろん試してみて上手くいかなかったこともあります。一番苦労したのはカメラです。例えば街中などのシーンで道を狭く作ってしまうとカメラが入らないんです。カメラって物理的に大きなものなので、その大きさを考えてマップを作らなくてはならない。そのせいで作り直したマップもあります。

作ってみないとわからないことが多々あったんですね。

カメラが俯瞰でしか撮影できず、使うことを断念したジオラマ

中村

それとは逆に、平面のマップというのもまた鬼門でした。平らな地形を横から撮ってもジオラマをはみ出し、撮影した部屋自体の壁が写ってしまう。つまり入り組んだマップもダメで、平面もダメなんです。それにより、どのようなものを作るべきか見えてきました。結論としては坂道状の地形が多くなりました。傾斜をつけることにより、横からの絵や下からのアングルが撮れるという利点があるわけです。

言われてみれば…。確かに最初の街も山の中腹のような場所でしたし、全体的に傾斜が多かった印象があります。

中村

普通のゲームであれば高低差は迷わせてしまう原因にもなるので積極的に作らないと思うんですけど、その辺りは発想を変える必要がありましたね。

プレイヤーが最初に訪れる、辺境の町

今回使われたポストエフェクトについて聞かせてください。

中村

はい、結果的には全部自作しました。

よく使っていたものとしては少しヴィネット風のものなのですが、四隅を暗くするのではなく、スクリーン座標で言うところの上下に加算で色を加えるようなものですね。例えば屋外であれば上の方に空の色である青、下の方に土の色みたいな色味を与え、シーンに空気感を出しています。フォグのような効果に近いです。

スクリーン座標を元にしたエフェクト

Unity標準のフォグを使わなかったのは描画コストの問題ですか?

中村

いえ、本作のオブジェクトはジオラマなので深度が完璧でなく、通常のフォグでは粗が目立ってしまうんです。また、本作は基本的に固定カメラでかつカメラ距離がかなり遠いこともあります。Unity上でのFOVが確か10くらいだったと思います。

イメージとしては、遠方から望遠レンズ使って撮るみたいな感じですね。

中村

はい、なので深度全般との相性が良くないんです。フォグだけでなくDoFもそうですね。相対的に焦点付近の僅かな範囲をぼかすとなると調整が難しいし、精度にも問題があります。

あれ、DoFって使ってませんでしたっけ? ボケてるような雰囲気があったような気がしてますが。

中村

ぼかしも使いましたがDoFではなく、先ほど説明した加算エフェクトのようにスクリーンの上の方や下の方だけボカしたもの、いわゆるティルトシフトのようなものです。深度を使わず画面の上にボケを乗っけるような感じです。これは固定カメラならではの演出という言い方もできると思います。

なるほど…。やはり様々な試行錯誤があったんですね。

大掴みな質問で恐縮ですが、ミストウォーカーさんて一言でいうとどのような会社なんでしょうか。

西川

代表の坂口は三国志や水滸伝になぞらえた表現をするんですが、基本的には少数精鋭のプロフェッショナル集団であるとは思っています。各自が自発的に動き、プロジェクトがリリースすれば一旦解散する。あとはまたプロジェクトが始まれば集まろうよっていうゆるい繋がりになったりします。これだけ聞くと会社らしくないかもしませんが、組織としてはそういう傾向がありますね。そういった自由な雰囲気は実際のゲームにも反映されているのかも知れません。

中村

僕はもう長いこと働いていることもあり、他の会社との比較みたいなことは難しいのですが、「個人の裁量が大きい」ということは言えると思います。特に、代表の坂口の最初の指示は「任せた」が多いんですよね。例えば最初にカッチリと仕様を詰めてから作り始めるというやり方もあるとは思いますが、そういった作り方ではなく、試作を重ねつつ、繰り返しプレイしてより良いものにしていくスタイルです。もちろん、最終的にはかなり細かいところまでチェックが入りますが。

なるほど、様々な可能性を残しつつ開発を進めていくんですね。途中でちゃぶ台返し的な大きな仕様変更などもあったんですかね?

中村

まあ途中で変わったところは多々あります。そもそも最初はバトルがリアルタイムでしたし。逆に言えばそれくらいの仕様変更にも耐えられる能力のメンバーが集まっていたとも言えると思います。あと良いことを言っておくと、Unityという開発環境が試作しやすいからできたのではないでしょうかね(笑)。

ありがとうございます。なんだか言わせてしまったようで恐縮です(笑)。

中村

「作っては試す」を繰り返していたので、今回、Unityは合っていたと思ってます。ただ、プロジェクトの大きさが500GBを超えており、素材のインポートが大変みたいなこともありました。

西川

仕様変更という話で言うと、坂口の指示で変わることだけでなく、実装するスタッフが変更を提案するようなことも少なくなかったと思います。

中村

その時も確認や了承を得て行動するのではなく、実装してから「こんなん作ってみました」「ああ、良いんじゃない」みたいな流れが多かったりしますね。

なるほど…。とても風通しが良いというか、お互いの信頼関係があってこそだというふうに感じました。今後リリース予定のゲーム後半部分の開発についてはいかがでしょうか?

中村

現在、鋭意製作中ですが、ようやく終わりが見えてきた感じですね。新しいジオラマ、それから新しい音楽も多数追加されています。楽しみにしていただければと思っています。

西川

少しずつ後編パートの情報も発信していますが、「ジオラマ爆破」などにもチャレンジしています。ぜひ後編リリースをお待ちいただけたら幸いです。

個人的にも後編部分を楽しみにしています。本日はありがとうございました!

※中村さんのプロフィールにあったアセットストアのURLはこちらです

https://assetstore.unity.com/publishers/16512

池和田 有輔

フリーランスとしてWEB制作・広告制作のキャリアを経て、2013年からRépublique開発チーム(Camouflaj, LLC.)に参加。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社に入社後はエバンジェリストとしてUnityの伝道活動に携わってます。

「The Good Life」はDeadly PremonitionやD4のクリエイター、SWERYが率いる株式会社White O…