僕ら兄弟は物心ついた時からゲームを作り続けてきました。「ビデオ」ゲームではなく、周りにあるものを全部使ってゲームを作ってきたのです。ビー玉を使って複雑なドット絵のような二次元迷路のゲームを作ったこともありました。砂場に三次元ダンジョンを作ってコオロギを入れ、出口となる穴を目指させたこともありました(昆虫の QA テスターにプレイテストさせるような感じです)。それから、通学みたいな日常生活の行動もゲームにしてきました。一度しか遊ばれなかったゲームもあれば、何年という長い期間をかけて洗練してきたゲームもあります。ビー玉のゲームには最終的に基地構築やクラフトといった要素を追加しましたし、砂場の迷路は水や木の棒が加わってランダム性やサプライズが加わりました。

こういったゲームはすべて楽しかった一方、何かが足りないという感覚はずっとありました。大好きだったビデオゲームの「アート」要素はビー玉や砂場では再現できませんでしたし、8 ビット時代の名作たちのキャラ、アートスタイル、世界観は手持ちの道具では真似しようもなかったのです。そこで僕らは自分だけのボードゲーム作りを始めました。『モノポリー』っぽいゲーム(ゲーム盤にはモンスターや他のゲームのキャラクターが所狭しと描きこまれていました)を作った時は、何枚ものポスターにまたがるストーリー分岐も作りました。いちばんの大作は難易度激高の地獄冒険ゲームで、プレイヤーがラスボスの悪魔と戦えるまで成長するには 6 体のボスを倒してアイテムをゲットする必要がありました。しかしこうしてゲームを完成させてから振り返ると、子ども時代のアイデアというのはずっと心に残るみたいですね…。

一方、ビデオゲームを遊ぶ時でも、僕らは常に内容をいじったり、追加したりする方法を探していました。手始めは Vic20。この時はカセットテープからゲームを読み込んだ後にゲームコードを変更したりしていました。ライフを追加したり主人公のスピードを速くしたり、ステージをいじったりしたのです。そんな僕らだったので、カスタムステージを作る機能があるゲームは大好物でした。特にSega Master System(セガ・マーク III の北米版)の『Penguin Land』には優れたカスタムステージ作成機能があり、最大 15 個のステージを保存しておくことができました(当時の家庭用ゲーム機としては画期的でした)。僕たちはこのゲームでグリッドベースのステージ作成技術を覚え、また難易度曲線の描き方や全体の流れを理解しました。要するに、当時の子どもがPCなしでできることは全部やっていたのです。

そして年月は流れ、大きくなった僕らは当然自作ビデオゲーム作りを始めました。見下ろし式のドット絵 RPG を改変するところから始まり、やがて 3D プロトタイプ(何本かはボイス吹き替えもやりました)にも手を出しました。やがてゲーム制作ツールが充実してインディーシーンが盛り上がると、僕らはついにゼロからゲームを作るという一大決心をするに至ります。

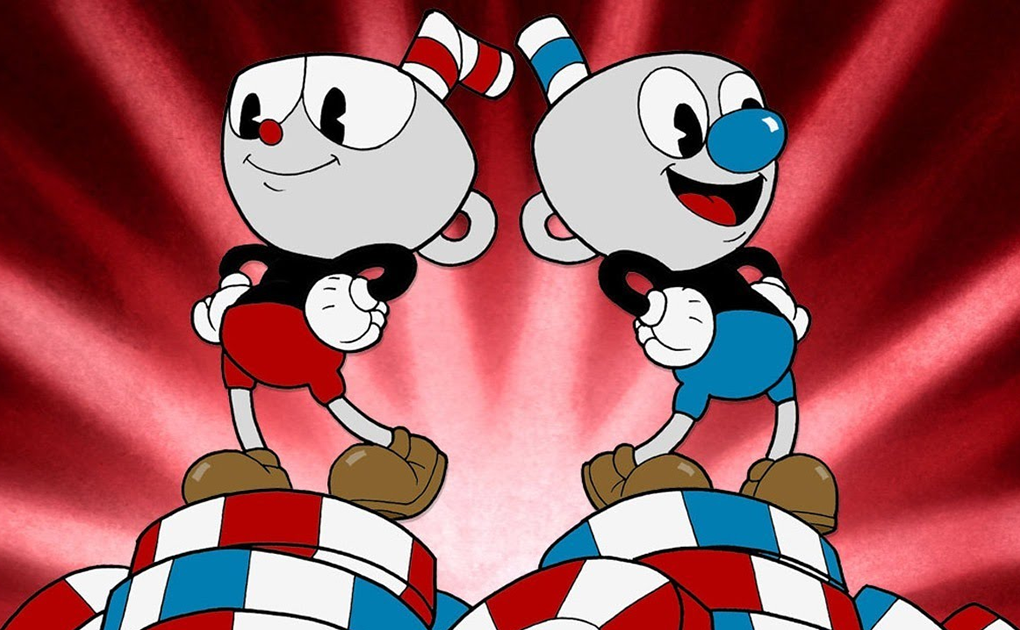

そんな僕らにとって、「ゲーム作り」と「古いカートゥーン」という大好きなものを合体させるというアイデアは至極当然のように思えました。特に1930 年代のカートゥーンは子供時代に山ほど見ていてお気に入りだったので、『Cuphead』のプリプロダクションを始める段になって「1930 年代のカートゥーンスタイルコンセプトを試そう!」という気持ちは自然と沸いてきました。自分たちのルーツを踏まえて、自分たちの歴史を作る。プロジェクトはそんな経緯で始まったものでした。

“アニメーション制作には当時のアニメーターと同じツールを使おう。1 フレーム 1 フレームをインクで描いて、背景は水彩で色付けしよう。現代的なデジタルツールを使うよりも、ずっと 1930 年代の風合いに近づけるはずだ”

StudioMDHR: その手法とインスピレーション

こうして僕らは、『Cuphead』製作に関してはゲームプレイ、ビジュアル、BGM、効果音のすべてで可能な限りクラシックな手法を取ることを決めました。こうすることで、『Cuphead』というゲームはインスピレーションの源泉に近いものになると考えたのです。まずアートについてはアニメーション界の巨匠の仕事を再現しようと努めました。一例を挙げれば、Ub Iwerks 氏、Grim Natwick 氏、Willard Bowsky 氏といった面々を目標にしています。また、作画ツールや手法も彼らと同じものを採用し、毎フレームを手描き、手塗りして、背景は水彩で仕上げています。こうすることで、現代的なデジタルツールを使うよりも、ずっと 1930 年代の風合いに近づけるはずだと考えたのです。

以下には、『Cuphead』の各種デザインを決定する上で僕たちが拠り所とした 3 つの柱を紹介したいと思います。これらが、多くの人から寄せられた「どのようにデザインを決めたのか?」という質問に対する僕らなりの回答だとお考えください。

- 意思決定する時は短く期限を切り、本能に従う

1931 年当時のアニメの締切と同じです。「正しい」デザインができていると思ったらそれで即決します。またアートはそもそも「自分で動くもの」で、当時のアートスタイルをなぞる助けになるものだと考えます。 - 古いカートゥーンとそのテーマを研究する

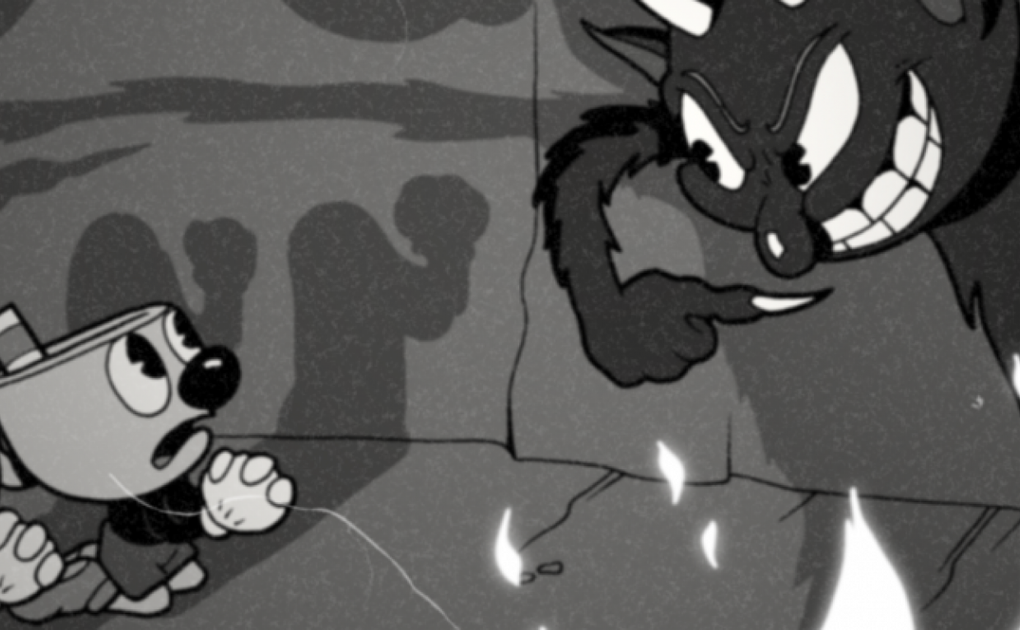

当時のカートゥーン感を作り上げる上で、過去の作品を絶え間なく研究し続けてきたことは大きな助けとなりました。また、大枠でのテーマでは妥協しないという点も重要だったと言えるでしょう。『Cuphead』全体を貫くテーマは 1930 年代のカートゥーンですが、サブテーマは 30 年代前半のスタイル、すなわち薄気味悪さ、奇妙さ、不気味さにあります。このサブテーマの存在は、僕たちがよりダークな方向へデザインの舵を切る上でも、テーマの統一性を維持する上でも大変役立ちました。 - 個人的な懐かしさをデザインに組み込む

ドラゴンのボスキャラが『ロックマン 2』のドラゴンに少しだけ似ているのも、カエルのコンビボスがディズニーの『Lullaby Land』に登場するモンスターに似ているのも偶然ではありません。それらはすべて、『Cuphead』にインスピレーションを与えてくれた作品への小さなオマージュです。もちろんアーティストはそれぞれに自分だけの解釈を持っていますから、出来上がったアートもそれを反映したものになっています。だからこそ、すべての要素が僕らにとって特別なのです。

ゲームプレイについて言えば、主要なインスピレーションの源泉は『ガンスターヒーローズ』、『魂斗羅スピリッツ』、『魂斗羅 ザ・ハードコア』、『スーパーマリオワールド』、『ストリートファイターIII』、『ロックマン』、『忍者龍剣伝』などです。目指したのは、すぐに満足感が得られること、覚えやすいが極めるのは難しいこと、難しいけどフェアであること、そして瞬間的・直観的なアクションです。本作はアートに力を注いだタイトルですが、プレイヤーには「鑑賞」するのではなく遊び尽くして欲しかったのです。

ただし過去の名作を愛していることは、過去のゲームデザインパターンに固執する理由にはなりません。成長要素や失敗時の再出現ポイント、ゲートシステム、難易度などについてはプレイヤーが費やした時間や労力を無下にしないよう現代的な手法を採用しています。こういった手法の使い所を選定して『Cuphead』をより遊びやすくより楽しくする一方で、古き良きゲームの骨太な心意気も保持するのは難しい作業でしたが、悩んだおかげかいいバランスを見つけられたと思います。

今は、ゲームを作る者にとって素晴らしい時代です。ゲーム業界は今、史上一番素敵な状態にあると言ってもいいでしょう。テクノロジーはゲーム開発の敷居を下げてくれましたし、また世界中の人たちとコラボレーションすることも可能にしてくれました。僕らの仕事は、ついに「楽しさ」の追求に専念することになったんです!