日本版Made with Unityが始まって以来、様々な方に話を伺ってきたけれど、こんなに編集に難儀したインタビューはありません! どのトピックも削れない! しかし長すぎる! 某ホテルのラウンジでところにょりさんにお話を伺い、それからまとめて掲載するまで1ヶ月掛かってしまいました……。

僕の質問に対し、あらかじめ回答を用意していたかのように淡々と語るところにょりさんは、どこか達観しているよう。なのに、熱がある。

ぜひ最後まで読んで欲しい。『ひとりぼっち惑星』『からっぽのいえ』、そして新作『あめのふるほし』リリース間近であるところにょりさんインタビュー!(熱はあなたに伝わるだろうか?)

インタビュー: 池和田 有輔

ところにょり

2016年に大阪芸術大学を卒業後、フリーランスとしてiOS、Android向けにゲームを個人開発。『ひとほろぼし』『ひとたがやし』『ひとりぼっち惑星』『からっぽのいえ』をAppStore、GooglePlayにて配信中。

池和田

短期間で『ひとほろぼし』『ひとたがやし』『ひとりぼっち惑星』『からっぽのいえ』と4作をリリースされましたよね。これらは連作と言って良いのでしょうか。

ところにょり

そうですね。意図的に世界観を統一しています。

池和田

話もつながってるんですか?

ところにょり

そういうものもあります。例えば『からっぽのいえ』は間を埋める作品になっていて、ここから現在作っている5作目につながっていく感じです。

池和田

お、新作を制作中なんですね!

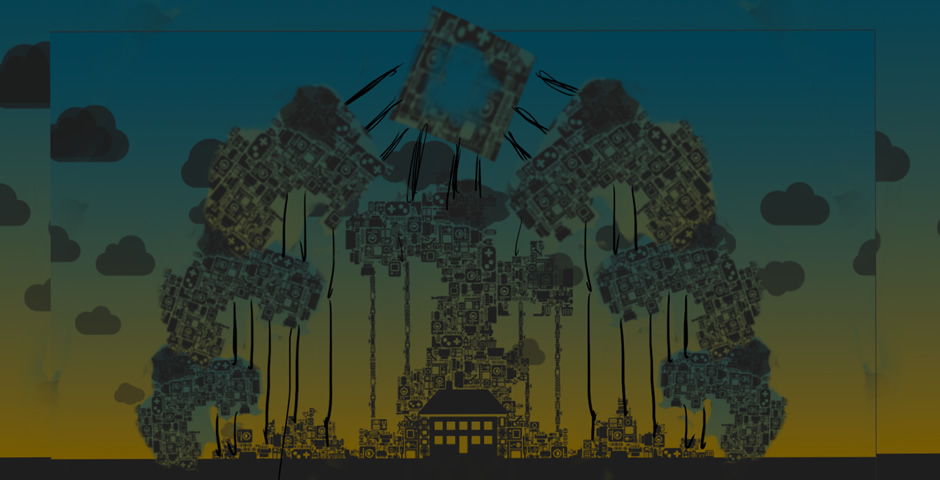

『あめのふるほし』という新作を制作中です。

機械しかいない、汚染された大気に覆われた惑星は、雨の日にだけ空気が澄み視界が晴れます。そのときにだけ動ける大きな機械が、仲間の残骸から遺言を拾い集めながら、ただひたすらに歩き続けていきます。

梅雨入り(本州)までにはリリースしたいです! pic.twitter.com/LWODk6aGeL— ところにょり (@tokoronyori) 2017年5月14日

池和田

では最初の作品『ひとほろぼし』をつくったきっかけは?

ところにょり

実はMade with Unityでも大橋さんのストーリーとして紹介されていた「GAME A WEEK」がきっかけです。僕も一週間でゲームを作ることを実践していました。

池和田

毎週1つ、ゲームを作って発表を?

ところにょり

はい。naichiさんという方が運営しているUnity Roomというサイトがあり、WebGLに書き出したものを掲載してました。結局一週間で作ったのは3作だけでしたけど、Twitterなどの反応を見ながら密やかに楽しくやっていました。そのあと、3作のうちの『ひとほろぼし』と『ひとたがやし』を周りの反応を参考に改良を加えて、iOS、Android向けにリリースしていったんです。

Unity Room

ゲーム開発者であるnaichiさんが運営されている、Unityで開発したゲームをシェアしてブラウザで遊べるサイト。開発者がユーザーからコメントという形でフィードバックを受けたり、開発者同士が交流を深める場としても機能している。最近では「1週間ゲームジャム」というオンラインのゲームジャムイベントも定期的に開催されている(左の画像はそのロゴ)。

池和田

良いなあ、プレイヤーとコミュニケーション取りながらゲーム作るって理想ですよね。でも、『ひとりぼっち惑星』がブレイクして「密やかに楽しく」という感じではなくなってしまったのでは?

ところにょり

「密やか」ではなくなりましたね…。気がつけば『ひとりぼっち惑星』のスクリーンショットがいたるところで拡散されていきました。僕のリリースのツイートも一応、4000、5000リツイートはされたんですけど、それは多少の火付け程度で、面白く遊んでいる人たちのツイートが一番の要因です。ユーザーさんたちの盛り上がりって本当にすごいと思いましたね。

池和田

作品を作る上でどのようなものに影響を受けましたか?

ところにょり

そうですね……映画だったり、小説だったり。というか、もともと僕、小説を書いていたんです。高校に入ったあたりから「僕は小説家になるぞ」みたいな感じで、大学も美大の文芸学科に入りました。そこは小説を研究する場でもありましたが、メインは自分で書く方で。書いたものをみんなで発表し、感想を言い合う。そんな感じで大学生活を過ごしました。

池和田

それが、なぜゲームを作ることになったのでしょうか。

ところにょり

大学生活が終わりに近づき就活を始めましたが、ふと「なぜこんなことしなくちゃいけないんだ」みたいな考えになっちゃったんです。そこからは苦痛で仕方なくて。会社勤めではなく、一人で仕事をして生活したいと思ったんですよね。とはいえ小説で食べていくのはあまりにも非現実的に思えて……。そこから、書くこと以外で一人でできることを探した時、ゲームが浮かんだんです。

池和田

なるほどね。もともと小説家志望だったらシナリオもお手の物という。

ところにょり

それが、ゲーム作り始めた頃には小説書くのが嫌いになっていて。

池和田

ええ! なんでまた?

ところにょり

ずっと好きだと思っていたんですが、あれはまやかしだったというか、「小説を書くことが好きな自分」しか許せなかった、みたいな……。

池和田

うーん、一言で小説を書くと言ってもいろんなフェーズがありますよね。頭の中にあるものを具現化していくわけじゃないですか。その全ての工程が楽しいわけじゃないというような?

ところにょり

端的に言うと、一番初めのアイデアを考えることが楽しくて、そのアイデアを小説にしていくことは大嫌いなんです。書き終わったときは満足感を感じますが、公開すると興味もなくなる。結局楽しいことが最初しかなかったんです。あとはもう結構苦痛で。小説は全てが文章である以上、曖昧が許されないですよね。その主人公が今どこにいて、どういう格好をしていて、どういうところに座っていて、など。

池和田

なるほどねー。舞台をひっくり返したり、フィクションならではのダイナミズムを追求したくても、細部の設定や描写力を求められたりするわけで。

ところにょり

意図的に曖昧さを残すのはいいんですけど、基本的には全ての要素を綿密に考えないといけないじゃないですか。まあ……めんどくさいんですよね。

池和田

そのあたり、ゲーム制作であればある程度の曖昧さが許容されると。でも、Unityやプログラミングを覚える必要がありますよね。

ところにょり

以前、大学1年の時だったと思うんですが、iPhoneアプリを作ろうとして挫折したことがありました。

池和田

いきなりObjective-Cはね……。

ところにょり

すぐに入門書、埃かぶっちゃって。でもゲーム作るって決めて、改めてSwiftをやってみたら、これが僕の中では結構わかりやすくて。Sprite Kitを使って、ノベルゲームエンジン的なのを作ってみたらすごく楽しかったんです。

池和田

苦手意識もなくなってきたと。

ところにょり

プログラミングは僕にとって『ピタゴラスイッチ』みたいな感じなんです。要素同士を組み合わせるとこういうことが起きるっていうものの集合体というか。それに気がついてからは寝食忘れるぐらい没頭しました。大学にもMacBook持っていって通学中も講義中もずっとやってて。すごく楽しい、本当に楽しいだけという感じで。もともと何かを作ること自体すごく好きで。決められた工程をただ黙々とこなしていくのも嫌いではなかった。それとプログラミングがうまくつながったという感じでしたね。

池和田

そういったバックグラウンドあってこそなのでしょうが、いずれのゲームも世界観やお話に主眼があるというか、ストーリー・ドリブンな印象があります。

ところにょり

そうですね。もちろんゲーム性も考えるんですけど、どうしても作れないんですよ。任天堂的な言葉をつかえば「遊び」が僕には作れない。頑張って作ってもすごく凡庸なものができあがるだろうと思います。それをGAME A WEEKですごく感じたんですね。

自分の弱点を飲み込んだうえで、発想を転換していきました。たとえば『ひとたがやし』では、ストーリーでゲーム性の薄さを補っているというか、むしろ補うだけじゃなく、ゲーム性が薄いこと自体を一つの意味のある要素にしたいと思ったんです。『からっぽのいえ』では更にそれを徹底しました。爽快感があるわけでもなく、作業的にはむなしい作業。それが最後に行くにつれ、意味を持っていく。どんどん意味を持っていく。ある意味開き直りでもあります。それからゲーム性に注力しないのは、作るサイクルを早くしたいというのもあります。

池和田

開発者って2タイプに分かれますよね。ゲームを作ったら、それをわが子のように大切に大切にして、プロモーションに精を出したり、盛り上げるための努力を惜しまない人。それから過去を振り返らず、次作ろう、次作ろうという人。その2種類。

ところにょり

僕は完全に後者のタイプです。ゲームを作っているときでも、次のゲームのことを考えてますね。ゲーム性を高めれば高めるほど開発工数が延びる、それで生涯僕が作れる作品の数が減るなら「もういいや」って。そういうスタンスなんです。

池和田

『ひとりぼっち惑星』はすごく切ない話だけど、ある種のエールを感じるんです。「ひとりぼっち」という言葉が暗喩するようなマイノリティを応援したいという思いがあったんですか?

ところにょり

まず、その前作にあたる『ひとたがやし』というのは僕の中ですごくネガティブなものの詰め合わせでした。次の『ひとりぼっち惑星』は僕としては「これが最後だな」と思って作っていたんですね。三部作ってなんかキリが良いし。だからこそ、ポジティブなもので終わりたいと思ってたんです。でも僕のストーリーってどうしても暗くなっちゃうんです。だからもう最後はユーザーに任せて、ユーザーとのやりとりでポジティブにすることを思いついたんです。暗いままで終わりじゃなく、そのあと通信することで広がっていくみたいな。

そもそもストーリーがある作品というのは、ストーリーを全て見ると終わりになるじゃないですか。それ以上一切の広がりがない。ボリュームを増やすにはストーリーをたくさん作るしかない。それをユーザーさんに補ってもらうということでもあるんです。

池和田

あのシステムにはいろんな思いが込められていたんですね。改めてすごいアイディアだと思います。

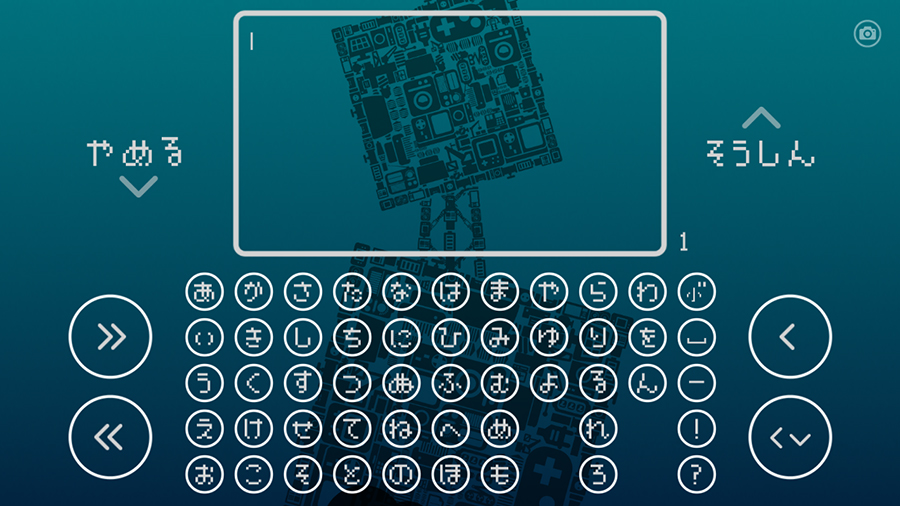

『ひとりぼっち惑星』ではゲームの途中で他のユーザーに向けてメッセージを送信することができるようになる。

池和田

それにしても最初からこんなに連作になるって思ってました?

ところにょり

全く思ってなかったですね。『ひとほろぼし』のときに作った世界観が思ったより拡張性があったというか。『ひとりぼっち惑星』を出せたのも、前の2作を作って、いろいろフィードバックがあったからっていうのがあったんです。よく僕が思っているのは、1年かけて大作を1本作ろうとするより、1年で3本とか4本つくって、すべて合わせて大作に負けないものにしようってことです。1作ごとにユーザーの反応を見ながらできるし、合理的だと思っています。

池和田

今の時代の早いサイクルに自分の作品が消費されてしまうことへの恐れはありませんか?

ところにょり

ゲームを作り始めたぐらいのときから僕が思っているのは、ゲームより作家としての名前が残ればいいかなってことです。『ひとりぼっち惑星』だったり、ゲームの名前が残るというのはもちろん嬉しいですけど、それを作ってる『ところにょり』っていう人物にフォーカスが当たっていく方がいい。たとえば小説ってそうなんですよ。もちろん誰もが知っているような、後世に語り継がれる作品というのはあるんですけど、基本的には作者の名前がまずある。だから読書家同士が集まると、本そのものではなく作家の話になるんですよ。

池和田

ネットでの検索もそうですよね。「砂の女」より「安部公房」の方が検索ワードとしては上位だろうし。

ところにょり

そうですね、まず名前があるというのが理想ですが、そうじゃなくても、「これを作ったあの人」というようなイメージで、別の作品にもつながっていくみたいな感じが良いなあと思うんです。で、それをするためにやっぱり、同じテイストの作品を続けて作るというのが重要だと思っています。この人の作るこういうテイスト、それを確立していこうというのはありますね。

池和田

『からっぽのいえ』のプロットって凄く良くできてますよね。オープニングと設定で、どう転んでも悲しい結末になるのはもうわかってるじゃないですか。わかっていても、やっぱり泣いちゃう、みたいなね。

ところにょり

今はひと言で面白さを説明しなければいけない時代だと思うんです。コンテンツがたくさん増えてその面白さを吟味する時間が減っているので、面白さを短い時間で伝える必要がある。でも、それって僕がやりたいことと被ってるんですよ。面白いゲームよりも、面白そうなゲームを作りたいという気持ちが強くて。苦しい人にとってはすごく苦しい時代だと思うんですけど、僕にはそこまで酷いものに思えなくて、むしろ良い時代だなって思います。

池和田

そう言いきれちゃうのは、自分に適した表現方法を見つけたってことですよね。だって小説でうまくいったかというと、また全然違うじゃないですか。

ところにょり

絶対無理だったと思います。

池和田

ところにょりさんは既存の表現方法でなんとかしようとせずに、まず自分だけの表現方法を開拓したわけですよね。その上で「良い時代」って言い切ってしまう。可能性を探り、きっちり独自の表現を行った上で、戦略的に時代を味方に付けているわけですよね。

ところにょり

ゲームアプリは衰退期である、みたいなことを言う人もいますけど、僕は全くそう思ってないです。というか、小説とか、漫画とか、そういうところと比べたときに、ゲームアプリの人がどれだけ恵まれているかっていうのは常々思ってます。漫画を描いて人々に読んでもらうようなことって、すごく大変なことですよね。そもそもみんな土俵にすら立てない。小説もそう。ゲームアプリなんて作って出すだけじゃないですか。みんながスマホを持っていてすぐにアプリをダウンロードできる。そういう環境が用意されている。飛び込めば土俵はそこにあるし、誰でも入れる。本当に恵まれてますよ。

池和田

世の中の認識としてはUnityだとかツールを覚えてゲームを作るのってすごくハードルが高いわけですよね。映画撮ったり、漫画描くほうがまだわかりやすいし、フローが見える。日常から繋がる。でも、ゲーム作りって、みんなピンと来ないんですよね。だから「自分に合ってるか」なんて考えることさえない。

ところにょり

実際は全くそうじゃないですよね。学生なら時間なんて腐るほどあるし、勉強すれば2カ月くらいで作れるようになる。絵の書けない人が2ヶ月で漫画を雑誌に載せることはできないけど、プログラミングの出来ない人が2ヶ月でゲームをリリースすることはできる。

池和田

自分が生み出したルールや物語が世の中に受け入れてもらえるのかを問うっていうこと自体、僕はすごくエキサイティングで楽しいことだと思うんですよね。そしてゲームはまさにうってつけなんです。

ところにょり

それは本当に思います。だから小説をずっと書いてきた人とか、漫画をずっと描いてきた人だとか、そういう「個人制作」の先駆者たちがゲーム制作になだれ込んでくることは間違いないです。一人で作るとはどういうことなのかを、当たり前のように分かっている人たち。

今すでに個人でゲーム開発をしている人たちの意識も変わっていくとは思いますけど、そういう意識をすでに持った人たちがやって来て、流れを作っていくスピードの方が早いと思います。才能のある人たちが、ゲームやアプリの開発に流れてくる。それは怖くもあり、楽しみでもあるんです。

池和田 有輔

フリーランスとしてWEB制作・広告制作のキャリアを経て、2013年からRépublique開発チーム(Camouflaj, LLC.)に参加。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社に入社後はエバンジェリストとしてUnityの伝道活動に携わってます。

忽然と姿を消した親友を探す為、奇妙な島「追憶島」を進む少女“J.J.”。その島は重傷を負い、不自由な身体になっても死ぬことができない…